鏡筒の光軸に対するカメラの撮像素子の傾きズレをスケアリングと呼称します。

スケアリングは鏡筒の光軸を十分に調整した上で、(写真用途として)最後の調整として行ないます。鏡筒の光軸調整機構は触らず、カメラと鏡筒の間で調整をします。

カメラそのもので調整する方法、接続機構に傾き調整を付ける方法などいろいろな手段があります。

私は冷却CMOSカメラを含めて所有する全てのカメラをEFマウントで取り付けるようにしており、鏡筒側のEFマウント用のワイドマウントに設けたスケアリング調整機構で星を撮像して確認しながら調整しています。

星像で調整する場合、スケアリングのズレを定量的に表示できるソフトがあると便利です。

有償なら『CCDWareのCCD Inspector』というソフトがありますが、フリーソフトの『ASTAP】にも同様の機能があることを知りました。

ASTAPはプレートソルビング用ソフトとして、N.I.N.A.の使い方で紹介したものです。使ってみるとフリーでありながらCCD Inspectorと同じように調整することができ、特に荒く追い込む際には四隅の星像の大きさを数値で表現してくれるASTAPの方が分かりやすいと感じました。

ここでは、スケアリング調整時のASTAPの使い方を紹介します。

これは三基光学館で購入したスケアリング調整機構付きのワイドマウント(EFマウント用)のカメラ取付面の写真です。

①〜④の4箇所の押し&引きネジで調整します。どこを押したか、または引いたかを記録することと、ネジは少しづつ(ネジを1/16〜1/4回転づつ)回しては試写することがポイントと思います。

オートガイドは無くても調整できますが、オートガイドしておいた方が星の位置が変わらないため作業しやすいと感じています。

具体的な調整の手順は以下の通りです。

1.画面中心の星でピント合わせ(バーティノフマスクなどを利用してピントを合わせます)

2.撮影(NINAなどで撮影してPCへ撮影データを保存します)

3.スケアリングのズレを定量値として確認

(ASTAPのInspectorの機能を使います[このTipsの本題])

4.スケアリングのズレ値を参考に、①〜④のいずれか1箇所を調整

(最初は、任意の1箇所を調整し、画像のどの方向にスケアリングが動くかを認識します))

ここで手順1.に戻り、満足いくまで1.〜4.を繰返して調整します。

ASTAPはNINAの使い方紹介の プレートソルビングソフト導入の手順「3-4.ASTAPと星図データベースのインストール」を参考にインストールしておきます。

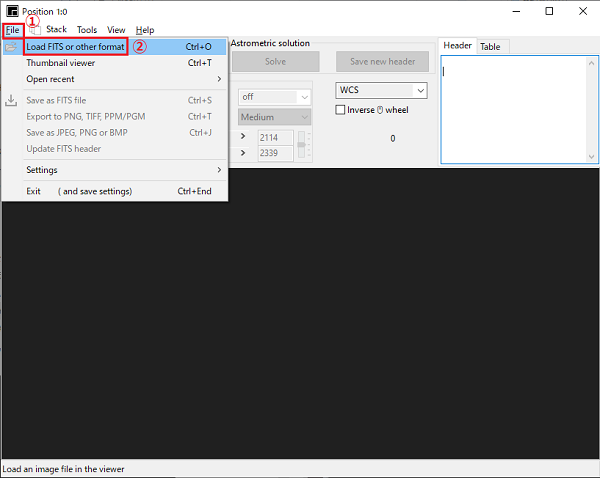

WindowsのスタートメニューよりASTAPを起動すると、この画面が開きます。

①「File」→②「Load FITS or other format」をクリックして、撮影したデータファイルを選択します。

Fitsの他に、CanonのRaw(CR2)やJpegも開くことができます。

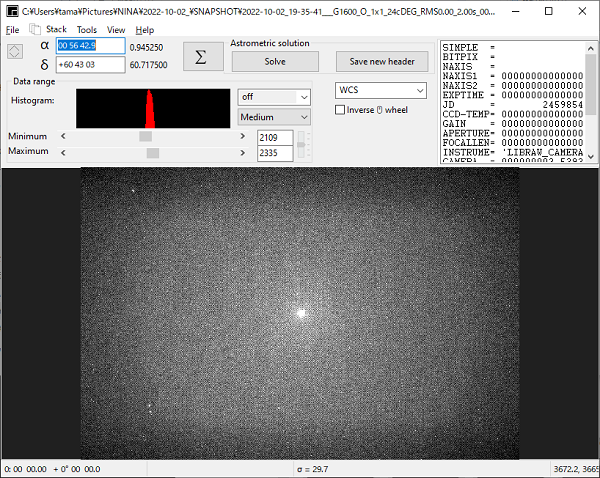

正常に画像データが開くと、このように撮影した画像が表示されます。

いよいよ解析です。

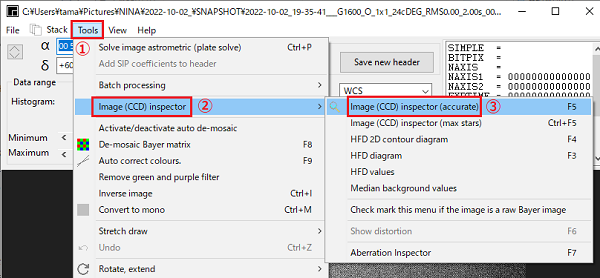

①「Tools」→②「Image(CCD)inspector」→③「Image(CCD)inspector(accurate)をクリックします。

ショートカットキー「F5」を押す方が速くて楽ですので、画像が開いたら「F5」を押しましょう。

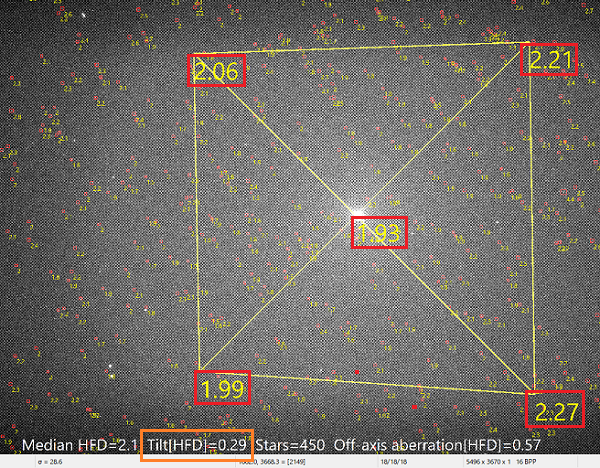

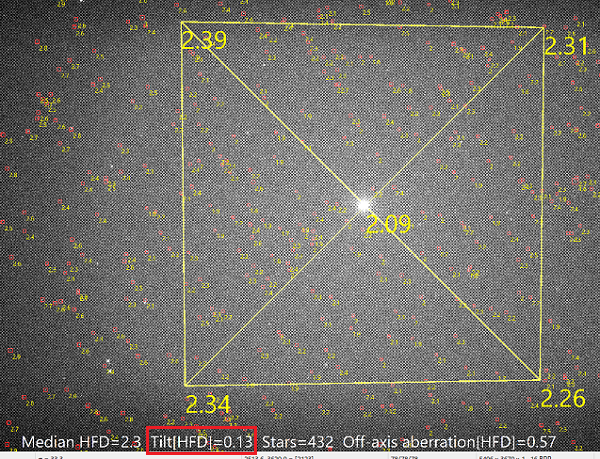

計算が終わると、このように表示されます。

赤枠で囲んだ5つの黄色数字は、画面の中央および四隅の星像の大きさ(HFD)を表しています。

スケアリングがあった状態では四隅の星像の大きさが揃います。逆に考えると四隅のHFDが最も小さい方向から大きい方向にかけて素子が傾いている(スケアリングがズレている)ということです。

また、スケアリングのズレの量は画面左下のオレンジ枠で囲んだ部分(Tilt[HFD]=0.29)に示されています。

この値が小さいほどスケアリングが合っているということになり、概ね0.2以下程度で満足いく星像が得られている感触です。

これが調整途中の状態です。 これでも十分で、ここで終えても満足なレベルです。

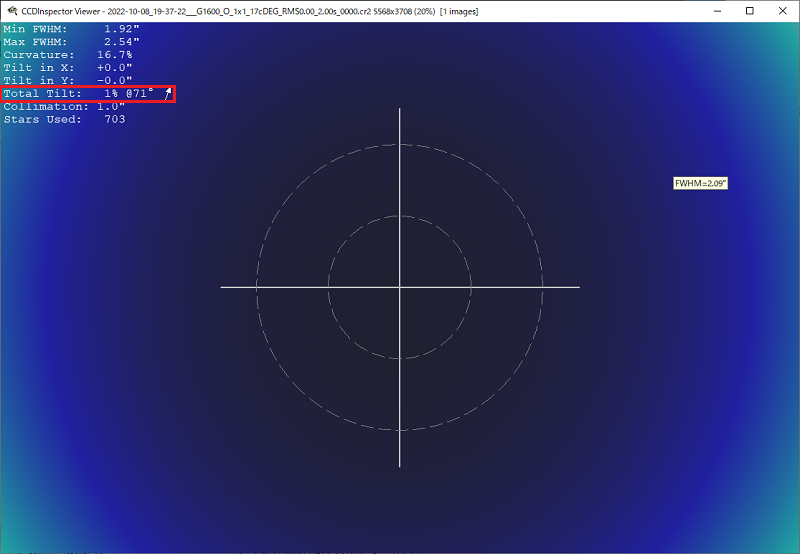

さらに追い込んでみました。Tilt[HFD]=0.05まで下がりました。

今回の終了状態です。

数枚、撮影してみて、安定していることを確認して終了です。

調整後の星像です。

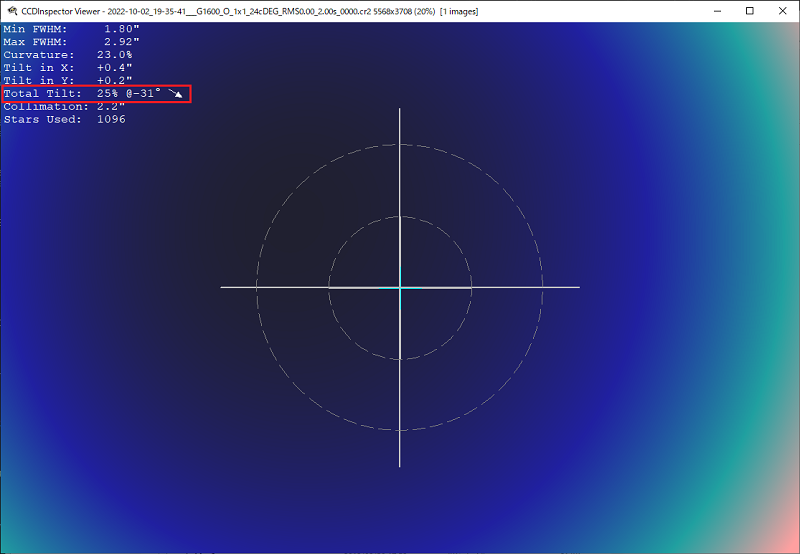

上記の3つの調整画像について、有償のCCD Inspectorで表示した結果をご参考に紹介します。

ASTAPがフリーということを考えるとCCD Inspectorのライセンス代179.95USDは比較的高額かなと感じます。

これが調整前の1枚目です。

ASTAPではTilt[HFD]=0.29で、右の方がHFDが大きい結果でした。

CCD Inspectrでも右の方の収差大きく同様の傾向であることがわかります。

Total Tilt(スケアリングズレ)は25%と表示されています。

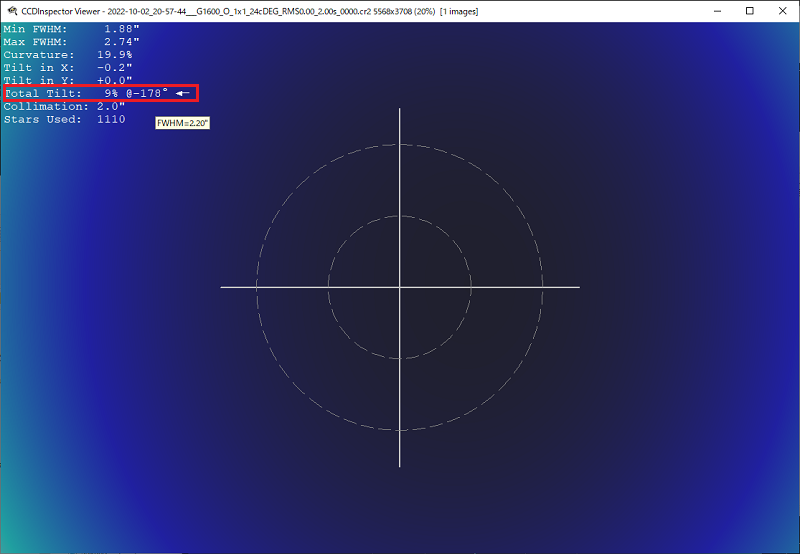

こちらが2枚目、調整中の写真です。

ASTAPではTilt[HFD]=0.13で、左の方のHFDが大きい結果でした。

CCD Inspectorでも同様の傾向であることがわかります。

これが調整後です。

ASTAPではTilt[HFD]=0.05でした。