| 撮影日,撮影時間,月齢,撮影地: |

~QHY268M~

~QHY268C~ |

| 露出時間: |

QHY268M UVIRcut:300sec×153 QHY268M IR640:300sec×48+600sec×27 →QHY268M 合計:21h15m00s QHY268C HEUIBⅡ:300sec×27 QHY268C UVIRcut:300sec×14+600sec×43 →QHY268M 合計:10h35m00s [総露出時間:31h50m00s] |

| Mode, Gain, Offset (QHY268M,C): |

HighGain, 60, 15(QHY268M, QHY268C同じ) |

| 機材: |

タカハシNJP(NS-5000) タカハシMT-200(1,200mm F6),バーダーMPCC-MARKⅢ QHYCCD QHY268M,バーダーUVIRcut,SIGHTRON IR640PRO,NINA使用(素子温度:-10℃) QHYCCD QHY268C,バーダーUVIRcut,IDAS HEUIBⅡ,NINA使用(素子温度:-10℃) オフアキシス+QHY5Ⅲ174M+PHD2 |

| 撮影地: | 岡山県備前市吉永町(八塔寺), 兵庫県姫路市 |

| その他: | PixInsight,PhotoShop,BlurXT,NoiseXT,FlatAidePro |

| コメント: |

Abell39はQHY268Cで仕上げた初作品と記述しました。さて今回は、QHY268MとQHY268Cを使ってL-C合成で仕上げた初作品です。

この対象は視直径が約3'(撮影画像から読み取り)、距離は約3億光年のところにある相互作用銀河です。上の大きい方がUGC1810、下の小さい方UGC1813で、UGC1813がUGC1810を通り抜けたと考えられているようです。

2025年3月5日追記 |

f=1,200mm, APS-Cで撮影したフル画像です。

元画像ではこのように縦画角でした。

この作品は撮影日を2024年10月として公開していますが、実際に撮影を開始したのは2023年の10月です。

2023年はあまり露光時間をかせげず仕上げないまま放置しておりました。2024年が本格的に撮影データをためた年ですので、撮影は2024年で2023年のデータも使用したよ、って扱い(秘伝のタレ扱い)にすることにしました。

最初に撮影を始めた日です。

日曜の夜で、翌日は計画休暇を取得していた日でした。天気予報は微妙でしたが、ホームグラウンドの八塔寺へ向かいました。

容易に3億光年先の光を捉えることができ、調子良くスタートを切りました。

明け方には、秋の星座が西に傾きました。

スマホでの撮影ですが、良く写りますね。

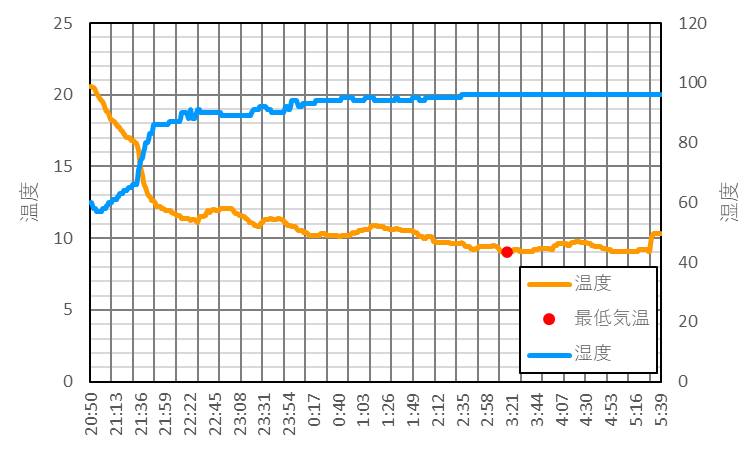

この夜の気温変化です。

最低気温は9℃(@3:17)でした。

まだまだ暖かくて星見には快適な状況です。

この日は自宅で展開しました。

IRパスフィルタで撮影してみたところ、月明かり影響があってもそこそこ写りました。

自宅撮影は撮影中に布団でぬくぬくと眠れる利点がありますが、起きてみたら雲が広がっていました。

2024年の撮影を開始した日です。

翌日に稲刈りを控えていたので、無理せずまず自宅前での撮影です。

順調に撮影できました。

稲刈りが終わった夜は八塔寺へ遠征しました。

雲がなく、とても良いそらに恵まれた夜でした。

ちょうど、紫金山・アトラス彗星(C/2023 A3)に沸いていたころです。

コマコレの話題に触れているのは、この日の前、10/5に遠征した際にコマコレとオフアキアダプタを忘れてカメラの取付ができず撮影できなかったことを振り返ったコメントです。

東空からがっつり狙える構えです。

この日はカラーカメラで撮影しました。

昔は遠征中は一晩中起きていたのですが、次第に年に勝てなくなり眠らないと翌日が辛い、帰り道が危ないということもあり、眠る時間も確保するスタイルへ変更しています。

私は遠征時には薄明近くまで粘らず一番最初に帰るスタイルですが、この日は粘って撮影し撤収が一番最後になりました。

会社では毎月1回、計画的に休暇を取得しましょう言われてます。私は新月期の月曜に休みを設定することが多いですが、うまく晴れるかどうかは当日までわかりません。

この日はその休暇を取った日曜の夜でした。

朝まで良い晴れ間が続き満足して帰路へつきました。

天気は崩れる予報でしたが、八塔寺に遠征して撮影を開始しました。

星撮りの合間時間は50cmドブソニアンを覗かせてもらって星空を堪能しました。

星空の下での肉まんは格別においしい。

夜半過ぎ、予報通り雲が襲来。

雲は引きそうにないので、撤収しました。南天の低空のカノープスだけが見えていました。

これが最後の撮影です。自宅前でIRパスにてモノクロデータを撮り増ししました。