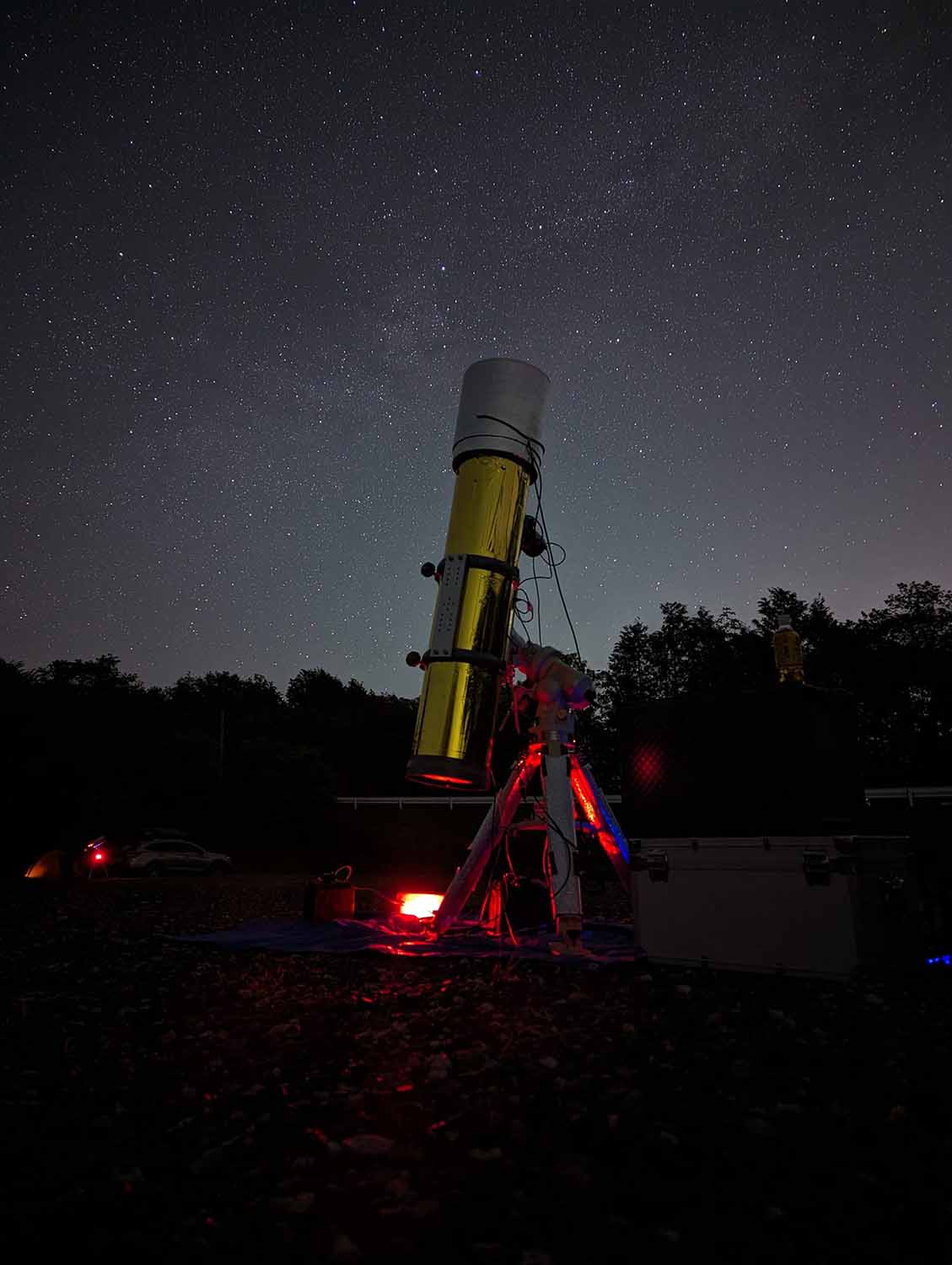

| 撮影日,撮影時間,月齢,撮影地: |

2024/5/3, 22h12m44s〜, 24.79@22:12,八塔寺(UVIRcut-RGB:300sec×57) 2024/5/11, 0h01m04s〜, 2.49@0:01,兵庫県姫路市-自宅(OⅢ:600sec×20) 2024/5/18, 0h22m37s〜, 9.5@0:22,兵庫県姫路市-自宅(OⅢ:600sec×17) |

| 露出時間: |

UVIRcut:300sec×57コマ OⅢ:600sec×37コマ [総露出時間:10h55m0s] |

| Mode, Gain, Offset (QHY268M,C): |

HighGain, 60, 15 |

| 機材: |

タカハシNJP(NS-5000) タカハシMT-200(1,200mm F6),バーダーMPCC-MARKⅢ QHYCCD QHY268M,バーダーOⅢ8.5nm,NINA使用(素子温度:-10℃) オフアキシス+QHY5Ⅲ174M+PHD2 |

| 撮影地: | 岡山県備前市吉永町(八塔寺), 兵庫県姫路市 |

| その他: | PixInsight,PhotoShop,BlurXT,NoiseXT |

| コメント: |

2023年は天体写真活動が開店休業の年になってしまいました。

さて、作品について少し語ってみます。 |

天文ガイドへ応募、ポストへの投函日が5/29でした。

雑誌投稿の投函写真をFBにあげたのは、たぶん初めてです。

「投稿した!」と宣言すると落選したらまるわかりだから、はずかし〜とこれまでは自制しておりました。

さて、天文ガイドは”月末頃”締切というアバウトな設定なので、このタイミングでの投函はギリ8月号に間に合うかな?というのを狙っていました。しかし、残念ながら8月号には掲載なしでした(^^;A

ダメだったかな…、だけど締切に間に合わなかっただけかも…、と8/5発売の9月号発売をひそかに楽しみにしておりました。

うじうじと考えながら待った結果、2023年4月号から1年5ヶ月ぶりに入選というありがたい結果になりました。

入選はやっぱりうれしいです。

さて、その天ガ2024年9月号に、以下の記事が掲載されていました。

なるほど、5/29投函では絶対に間に合わないわけです。

今回、残念なトラブルがありました。ポスト投函が5/29になってしまった原因です。

天ガに投稿しようと久しぶりにCanon PRO-10Sを動かしてみると、2023年7月にインク詰まりで修理してから、まだ一年経っていないのにインクがまた出ない!

ノズルクリーニングをしてみましたが、結局マゼンタが出ず、雑誌投稿では使用したことがないEPSON EP-712Aで印刷しました。

2万以上もかけて修理したのにこんなに早くトラブルを起こすなんて、PRO-10Sは捨ててしまおうかと考えましたが、もう一度だけ修理することを決心し、2024/8/5現在は正常稼働中です。

修理レポートによると、こういうトラブルを起こさないためには、少なくとも1回/月以上は稼働が必須のようで、プリンタを壊さないよう”1作品/月”を目指してがんばります。

たぶん無理だけど^^

f=1,200mm, APS-Cで撮影したフル画像です。

元画像ではこのように縦画角でした。

宇宙にぽっかり浮かんだシャボン玉感があって、個人的にはこの画角も気に入っています。

FaceBookを見返してみると、当日はCANP2024キャンセル待ち募集を全て参加に繰り上げする作業、かみきり虫にやられたイチジクの木の伐採を日中やっていたようです。

GW中の天気は、この日のみが晴れ予報で、他にチャンスはありませんでした。いろいろと忙しい中でしたが、4月に雹被害でボコボコになった車に鏡筒一本を積み込んで八塔寺へ出かけました。

久しぶりですが、手順は体に染みついているので大丈夫なはず。

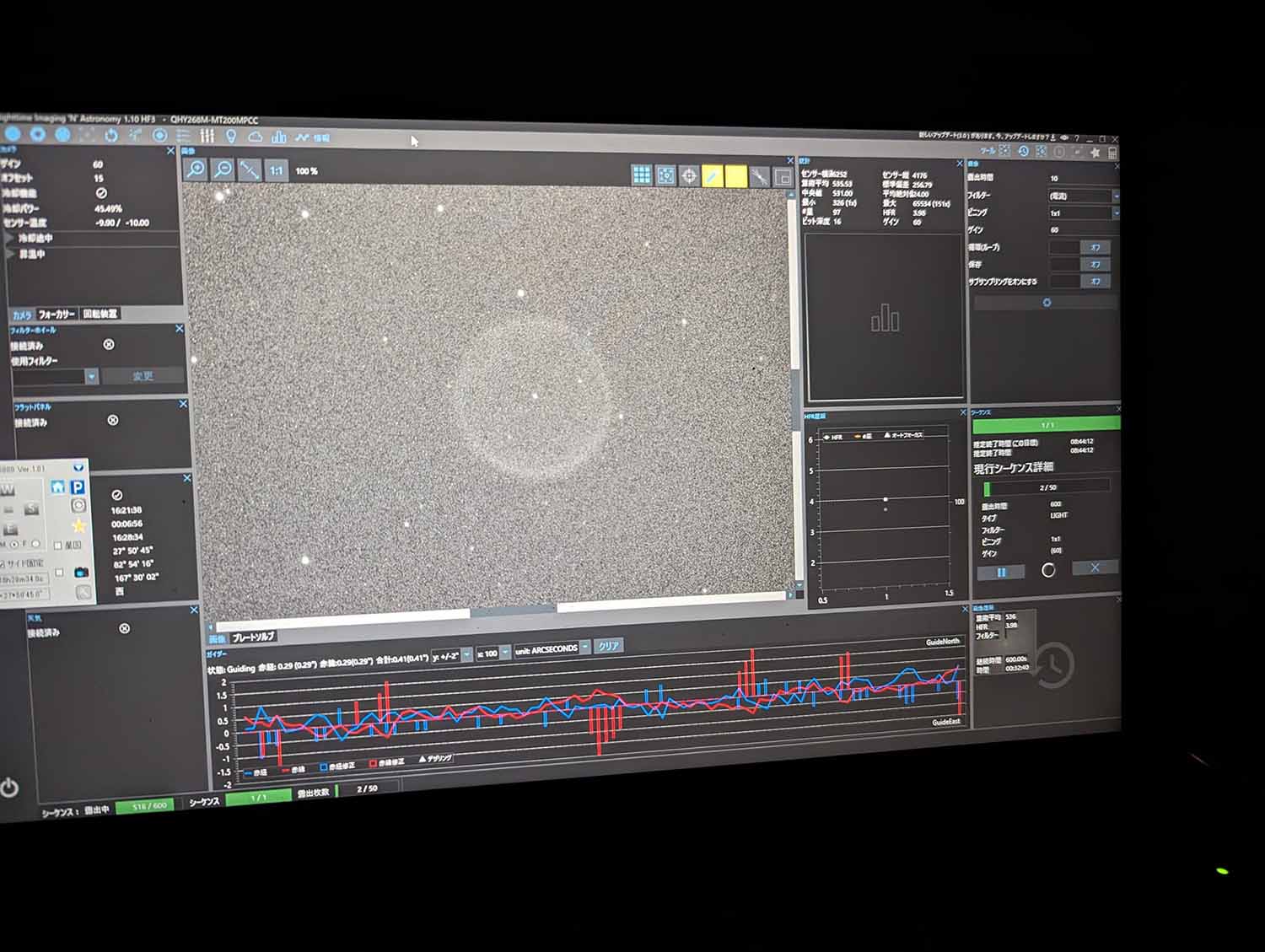

手戻りの無駄が生じないよう、ひとつづつ確認しながら作業を進めたのですが、試撮影というタイミングになってトラブルが起こりました。

PHD2でガイド星の画面を表示すると、星がどんどん動いていく!!

「モータドライブのスイッチ入ってる?」「モータの出力つまみは大丈夫か?」考えられるミスを確認するもおかしくありません。「あれ?なにか壊れてる?」…焦りますね、こういう時は…

しばらくあたふた確認しながら、自分のここまでの作業を思い返してみると、モータドライブ接続時にケーブルに書かれた「DEC」を確認しながら赤経モータへ接続したことが頭によぎりました。

赤経はRAだろ!!、とここでようやく自分のミスに気づいてケーブルを繋ぎ変え正常動作を取り戻したのです。

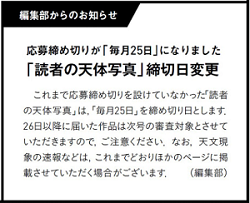

星空の下、金巻きのMT-200が映えますね。

昨今増えてきているリモートでは味わえない(と思っている)自分の機材を記念撮影して悦に入る感を味わいました。

東の空から夏の天の川が顔を出してきました。

季節の巡りを感じます。

3時過ぎに月齢25の月が顔を出したので、この日の撮影は終了し撤収を始めました。

さて、今回の対象はなんとか仕上げてやろうという気持ちをもっていましたので、5/11、晴れのチャンスを逃さないよう自宅前で展開しました。

光害地ですので、ナローバンドOⅢでの撮り増しです。

5/11の撮り増し結果は、光害地でのナロー撮影であったので露光不足でした。その補いとして月が上弦を超えていましたが、この日再び自宅前で展開しました。