レーザを使ったカメラのスケアリング調整、「そんなの知ってるよ!」って言われそうですが、ご紹介したいポイントは、

・アジャスター

・星座ビノ

スケアリング調整に関係ないと思われるこれらのアイテムが実はかなりの役立ち系ですよというご紹介。

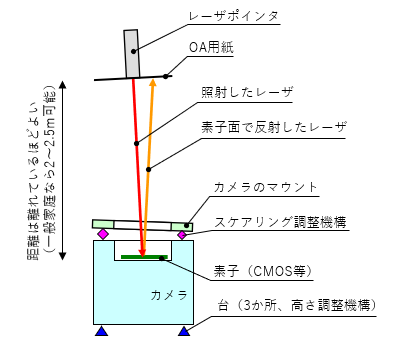

レーザ(レーザポインタ)を用いて、カメラのスケアリングを調整する方法を説明します。

調整対象のカメラを傾き調整(3点の高さ調整)台の上に設置し、カメラの上方(できるだけ離れた位置)にレーザポインタを設置してカメラの素子面へ照射します。

この際に、レーザポインタの向きに厳密性は必要ありません。

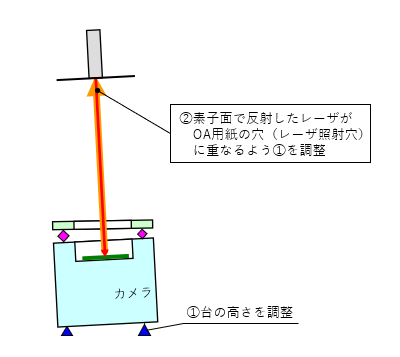

①カメラを設置した台の3点の高さを調整して、カメラ(素子面)の向きを調整します。

②この際に、レーザポインタに取り付けたOA用紙に、素子面で反射されたレーザが戻ってくるよう調整します。最終的に、OA用紙の穴(レーザ照射穴)に重なるまで調整します。

この調整で、レーザポインタのレーザが、素子面に垂直に入射した状態になっています。

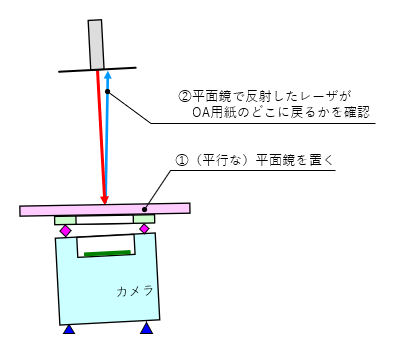

①カメラのマウント面に平面鏡を置きます。

②これにより平面鏡で反射したレーザがレーザポインタ側へ戻ってきます。おそらくOA用紙上レーザが確認できるはずです(OA用紙外にあっても構いません)。

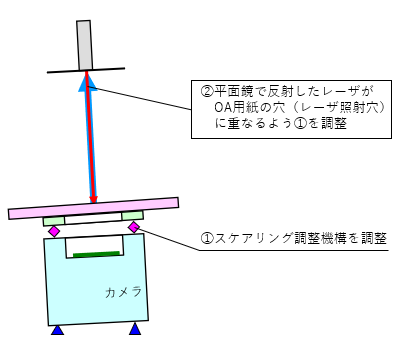

①カメラのスケアリング機構を調整します。

②平面鏡で反射したレーザが、OA用紙の穴(レーザ照射穴)に重なるまで調整します。

この調整で、素子面とマウント面が平行になり、これがスケアリングが調整された状態です。

ここからは、私のやり方を紹介します。

使用するレーザは望遠鏡の光軸調整用のものでも構いませんが、普通のレーザポインタで構いません。

ただ、あまり出力が強いレーザを使うと、撮像素子が損傷する危険があるようですので注意が必要かなと思っています。

(ご参考:

ソニーがレーザー光線によるセンサー破損について注意喚起)

OA用紙を準備します。

サイズは15cm角くらいの大きさが適切かなと思います。

中心付近に両面テープを貼り付けて、その中心付近にレーザ光が通るための穴を空けます。

OA用紙に貼り付けた両面テープを使って、レーザポインタのレーザ射出面にOA用紙を貼り付けます。

OA用紙を貼り付けたレーザポインタを2m強くらいの高さ(できるだけ高いところが望ましい)の所に下向きに取付します。

また、レーザポインタのスイッチをテープで固定するなどして、常にレーザが照射された状態にしておきます。

この写真ではレーザポインタをテープで雑に固定していますが、何があってもポインタが落下することが無いよう厳重に固定することが大事です。

この後、この下にカメラを置きますので、ポインタが落下してカメラに衝突するという事故になると、とても悲しい思いをします。

これが全体像です(レーザは別のもので、この写真では光軸調整用のレーザを使っています)。

カメラを床面において、レーザはできるだけ高く、天井ギリギリの位置に取付ています。

100均で購入した5mm厚さのボードにボルト&ナットを3箇所に取り付けたものです。

三脚アジャスタを3つ使用して、アジャスタの石突があたる部分へ先ほどの板のボルトが載るように設置します。

アジャスタの高さを調整することで、板面の角度を調整できるようになります。

カメラをこのように台の上に設置します。

レーザがカメラの素子(中央部)に当たるようカメラの設置位置を調整しています。

この後、カメラのキャップを取り外して素子にレーザを当て、冒頭で説明したように、アジャスタを調整してレーザの反射光が、レーザの照射穴に戻るようにします。

この調整台は非常に便利でおススメです。

一般家庭では、このように木造の床がほとんどだと思います。人がこの傍にいるとどうしても床に撓みが生じてしまいます。そのため、立ったり座ったりしていると床がその都度微妙に撓みカメラの向きが変わってしまいます。

この台を使うと、カメラの傍に座ったまま、カメラの角度を調整することができますので、床の撓み状態の変化がほとんど無くなり、カメラの角度調整がやりやすいです。

最初は100均の手鏡を利用していました。その後、アルミメッキの表面鏡を安く入手できたので、今はそれを使ってます。

最初使っていた平面鏡です。

ダイソーで購入した手鏡です。

このように鏡をプラスチックの枠から取り外して使いますので、枠への取付ができるだけ簡易そうなものを選ぶのがベターです。

鏡はプラスチック枠に接着されていましたが、マイナスドライバーやカッターを鏡の裏に差し込んで外しました。

この写真では鏡の裏面を写していますが、鏡の裏面にこの写真のように接着剤が残らないよう(残ったら磨いて除去)にすることが大事です。

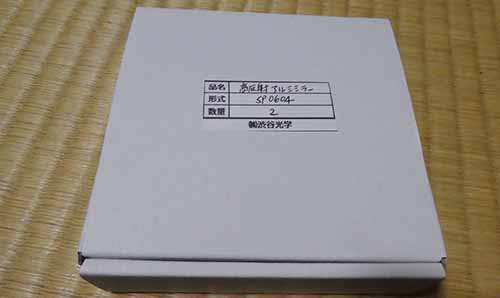

渋谷光学の掘り出し物コーナーで売りに出ていた高精度平面鏡です。

65mm角、厚さ5mmで、1,000円でした。ほんと、掘り出し物です。

アルミメッキの表面鏡で、調整用途にはばっちりです。

平面鏡はこのようにカメラのマウント面に載せて使います。

カメラの傍に座ったまま、2m強上にあるレーザポインタに取り付けたOA紙に映るレーザの反射光を見るのは、近眼&老眼の私には結構つらい。

しかも、素子面の反射光はそんなに明るくないので、さらに見えづらいです。

立ち上がってレーザポインタ傍に近寄って見れば良く見えるのですが、いちいち立ったり座ったりするのが面倒だし、途中で説明したように自分の体制を変えると床の撓みが変わってしまって調整に影響が出ます。

なんとかならないものかと考えてみて、はっと思いつきました。

星座ビノ使えるんじゃね?と

やってみたら、あたりでした。

2m強の近い距離でも十分にピントが合い、反射光が良く見えました。目が悪い方にはおススメの一品です。