ニュートン式などの反射鏡筒では、恒星に光の筋(「光条」や「スパイク」と呼称)が見られます(写ります)。

この光条がV字に割れる現象(以降、光条割れと呼称)をご存知でしょうか?

光条割れの対処に悩んだ時には、原因の一つであるスパイダーの直線性を確認してみましょう。私の確認のやり方を紹介します。

岩片さんより

オートコリメータに関する当方の記事(私のHP)

への

リンク許可の問い合わせ(岩片さんのBLOG)をいただいたことをきっかけに

スパイク割れに悩んでおられること(岩片さんのBLOG)を聞き私の経験をご紹介しました。

偶然にも私の経験が役に立ったようで、

スパイク割れの低減につながったとのご報告(岩片さんのBLOG)をいただけました。

今後も何かのお役に立つことがあるかもしれないと思い、私の経験をまとめて残しておくことにしました。

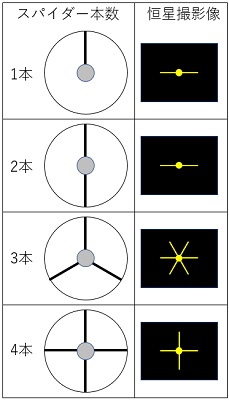

光条は反射鏡筒の副鏡を支える棒(スパイダー)による回折像です。発生原理は割愛し、現象の説明だけを行ないます。

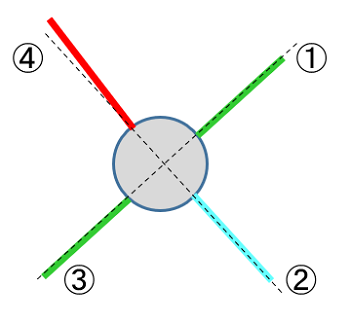

副鏡から一方向に伸びるスパイダーを1本と定義し、1本〜4本のスパイダーで生じる光条(恒星撮影像)を示してみました。

恒星の光条は、スパイダーに対し直角方向に伸びます。

縦1本のスパイダーでは、図に示すように恒星の両側に伸びる水平の光条(これを2本と定義します)になります。

副鏡に縦2本のスパイダーが対向する場合にも、両方のスパイダーによる光条が重なり、1本スパイダーと同じ水平の2本の光条になります。

3本スパイダーでは、光条は6本になります。6本の光条の向きは、スパイダーに直交します。

4本スパイダーでは、2本スパイダーと同様に対向する2本のスパイダーの光条が重なり、4本の光条になります。

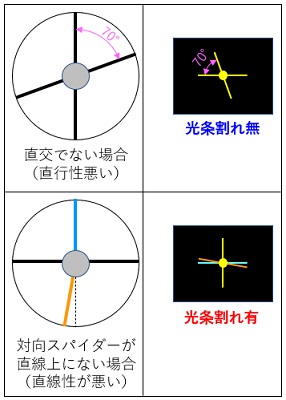

光条割れは、スパイダーの直交性と直線性のどちらによるものかを考えてみたいと思います。

スパイダーが直交でない場合を極端な形で記述してみました。

このようにスパイダーが直交していな場合でも、光条割れは生じません(光条の交わる角度にのみ影響します)。

一方で、青線とオレンジ線のように副鏡に対向する2本のスパイダーが直線になっていない場合、つまり直線性が悪い場合は、青のスパイダーによる光条 (水色)とオレンジのスパイダーによる光条(ピンク)が重なってV字に見える状態になります。これが光条割れです。

つまり光条割れを防ぐために大事なのは、スパイダーの直交性ではなく、直線性なのです。

鏡筒開口部に糸を張る方法や透明なシートに線を書いて鏡筒の開口部に重ねる方法もありますが、もっと簡単に確認する方法を紹介します。

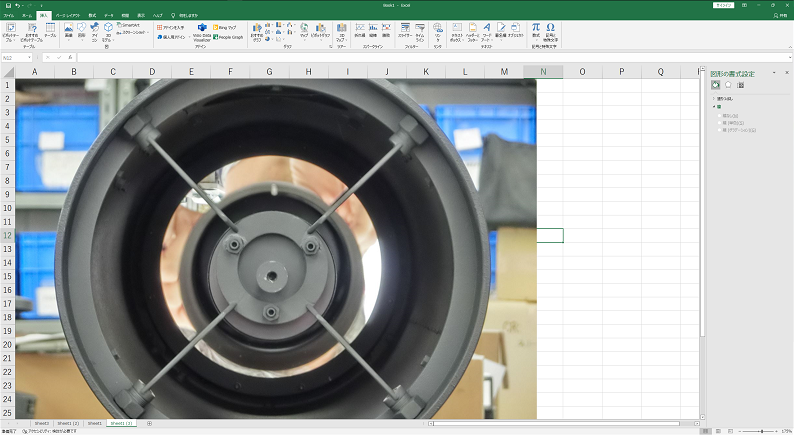

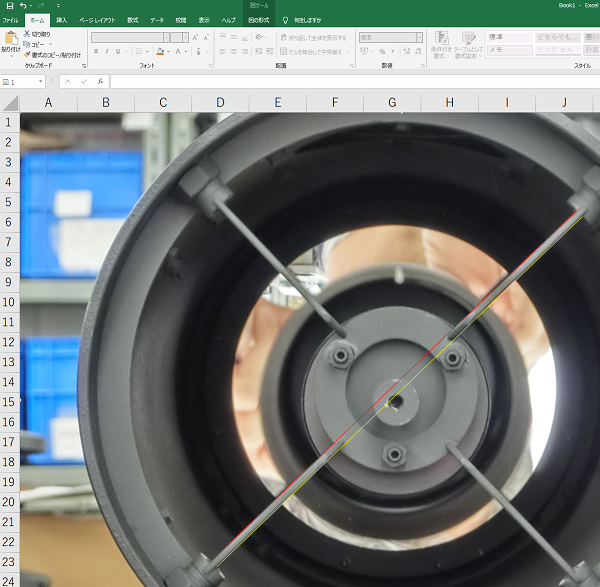

この写真に示すように、鏡筒の開口側より副鏡&スパイダーを撮影します。

注意するのは正面から撮ることです。目視レベルで構いませんので、撮影するカメラのレンズの高さと水平方向位置を揃えて、鏡筒にまっすぐレンズを向けて下さい。

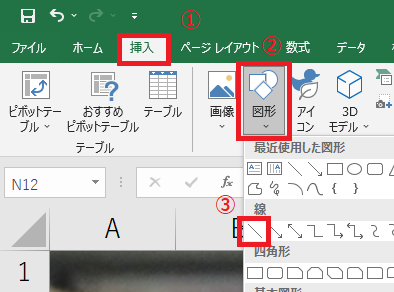

写真の上に直線を描くことができるソフトを使います。

Microsoft ExcelやMicrosoft PowerPoint、Adobe Photoshopなど、写真の上に直線を描くことができるソフトであればなんでも構いません。

ここでは、Microsoft Excelを用いて説明します。

まず、Excelに撮影した写真を貼り付けて下さい。

①「挿入」のメニューを開いて、②「図形」→③「線」を選んで下さい。

。

画像上で、線を引く開始点でマウスをクリックし、ドラッグ&ドロップで線を引く終点をクリックすると線を引くことができます。

線の色を見やすいような色に変更して下さい。

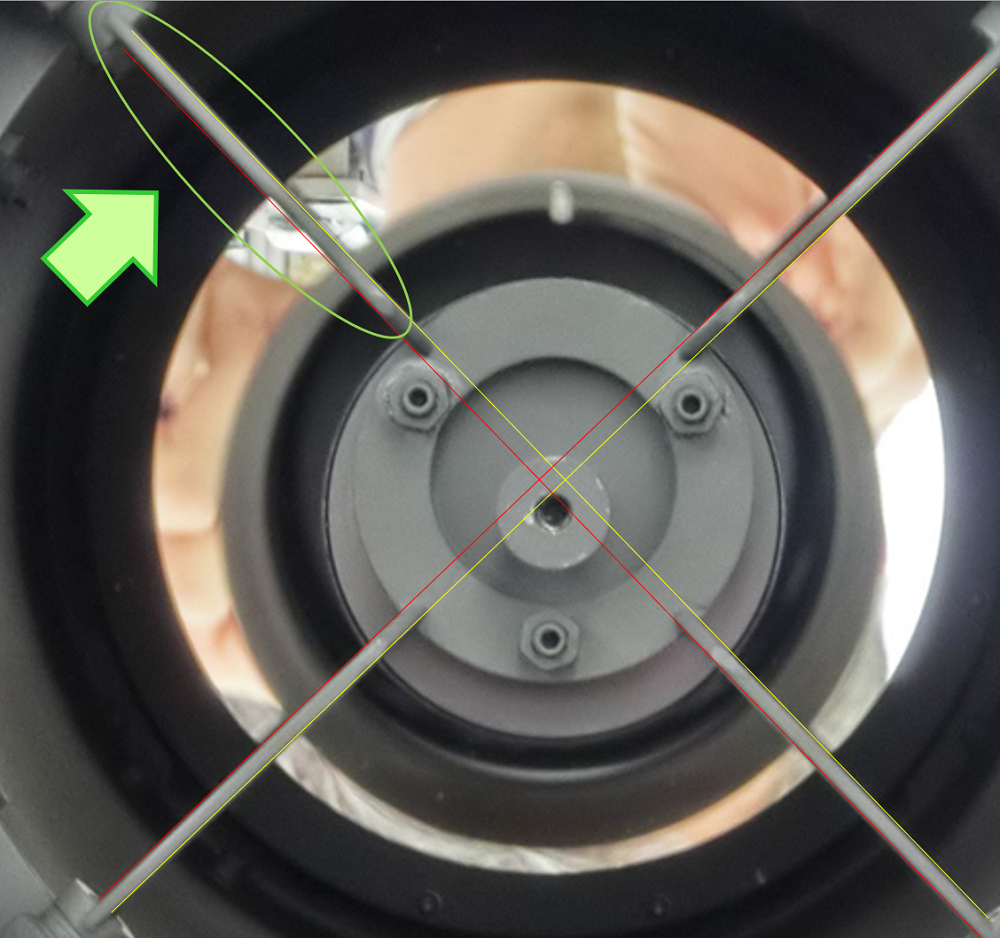

今回は黄色の線にしました。一度線を引いたあと、線の開始点、終了点をマウスでクリック&ドラックするこで微調整してスパイダーに最も良く沿うよう調整して下さい。スパイダーには厚みがありますので、その片面に沿うように線を合わせます(黄色線)。 スパイダーは副鏡に対して対向する形でつながっていますが、線を引く際に、 対向するスパイダーが「直線上にある」or「ズレている」or「曲がっている」 いずれの状態なのかを気にしながら線を微調整して下さい。

次に黄色の線をコピーして貼り付けし、もう一方の面に添わせて配置して下さい。この写真ではわかりやすいよう貼り付けた際に赤色に変更しています。

Excelで線をコピーして貼り付けると、コピー元の線と平行な線(赤色の線は黄色の線に平行)になりますので、線をクリックして選択し、矢印カーソルキーを押して線を動かせば、平行を保ったまま赤線を動かすことができます。

このように2つの線が平行であることが重要です。コピーした赤線を微調整してスパイダーのもう片面に沿うことを確認します。スパイダーが直線であれば、赤線もスパイダーに沿うことが確認できます。

続けて、もう2本のスパイダー(この写真では、左上から右下に伸びる2本のスパイダー)に対しても同様の操作をします。

これが線の作図が終わった状態です。

緑の楕円で囲んだ部分について、スパイダーが赤線より離れ、黄色線に食い込んでいることがわかります。

模式図で描くとこのようになります。④の赤線のスパイダーが②の水色線のスパイダーに対して曲がっていることになります。 このようなスパイダーの状態で恒星を撮影すると、冒頭で示した写真のような光条割れが生じました。

スパイダーが曲がっていることがわかったので、ε-180EDのスパイダーをタカハシで交換してもらいました。

交換後に同様に確認を行なったところ、スパイダーの直線性は確保されていることが確認できました。

私は交換したので、ε-180EDの剛性の高いスパイダーで可能かどうかの確認はしていませんが、③のスパイダーを緩め、①のスパイダーをひっぱるように調整することで、④と②のスパイダーを直線に近づけることができるはずです。

交換後の恒星の実写結果です。光条割れのない星像得られるようになりました。

スパイダーの直交性と直線性は矛盾するのかについて考えてみます

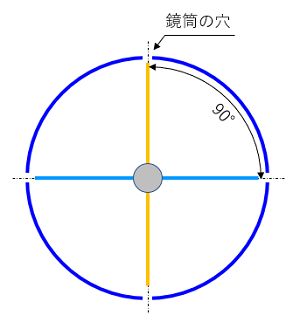

この図のように、鏡筒のに開けられたスパイダーを通す穴が正確に90°ピッチで開けられているのであれば、スパイダーを直線性を確保すれば、直交性も同時に確保されます。

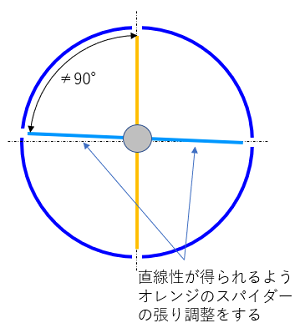

しかし、この図のように、鏡筒のに開けられたスパイダーを通す穴が90°ピッチからズレている場合、スパイダーを直線性を確保しようとすると直交性のズレが顕著になります。 このような場合には、直交性は無視して、直線性が保たれるようスパイダーの張りを調整するのが良いと考えます。

この場合、スパイダーの交点(副鏡取り付け部)が鏡筒中心からズレることもを心配されると思います。ニュートン式反射鏡筒の場合、私はそれについては無視して良いと考えています。 ニュートン式の副鏡は平面鏡であるため、光軸に対し副鏡がいる位置は重要ではありません。副鏡の位置がズレることは周辺減光に対してのみ影響するため、中心に位置している方がベターですが、スパイダーの直線性よりも優先する必要はないと考えます。