「都会の夜空では、なぜ暗い星が写らないのでしょうか?」

空が明るいと暗い星は写らない、当たり前のように思えるこの事象について考えてみたいと思います。

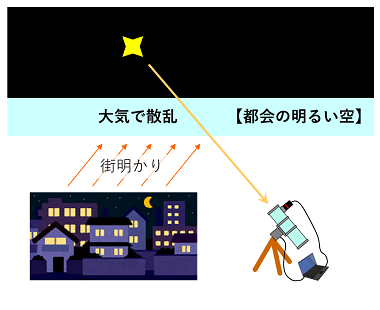

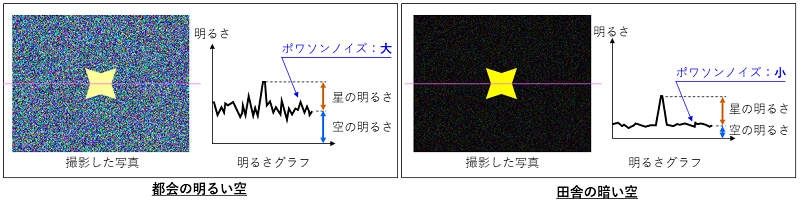

都会の明るい空と田舎の暗い空の違いをイメージで表現してみました。

都会では空に向かって照射された街明かりの光が、星の手前にある大気で散乱して空が明るく見えています。

一方で田舎では、街明かりの散乱光がなく、暗い空の向こうに星が見える形です。

この両者の違いは、星の手間にある大気(空)が明るく見えるか暗いかの違いで、その向こうに見える星の明るさは同じように望遠鏡に届きます。それでは、空の明るさと星の明るさはカメラにどのように計測されるかを考えてみました。

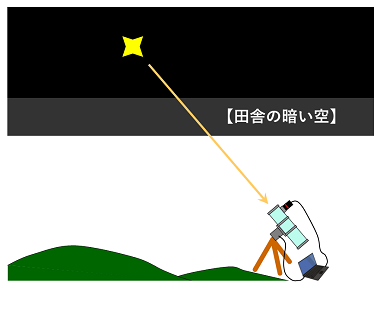

届く星の明るさが同じで、手前にある空の明るさが違うことを表現するとこのようになります。

それぞれの明るさグラフに示すように、空の明るさによるず、星の明るさを示すオレンジの矢印の長さ、つまり星の明るさは同じです。違うのは青の矢印の長さで空の明るさが明るいと青の矢印が長く、暗いと短くなります。

空の明るさの違いだけ、二つのグラフは高さがズレている(オフセットされている)ということです。

これは本当でしょうか?

もし、星と空の明るさがこのようになるのであれば、都会の明るい空で撮影しても暗い星が写らなくなるということはありません。

つまり、この表現(解釈)は間違っているのです。

何が間違っているかと、ポアソンノイズである『ショットノイズ』が表現されていない点です。 このポアソンノイズの理解が、都会の夜空では暗い星がなぜ写らないか?に必要で、よく誤解される暗電流ノイズを理解するにも必要なことです。

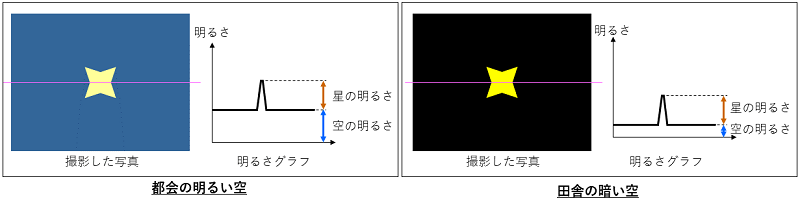

この図でピンク色枠で示す部分がデジタルカメラ等を模擬的に表したものです。

図中の紫色枠の部分が、CMOSやCCD素子の1画素の構造を表したものです。

シリコン半導体に、光子が当たると光電効果による光電子が生じます。

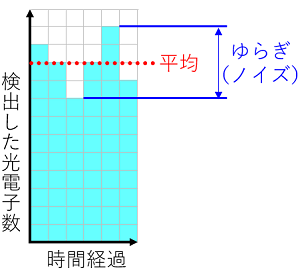

光電子の数の平均値は光源の明るさに比例しますが、実際に検出される光電子数は平均値より小さかったり大きかったりする

「ゆらぎ』を持ちます。そのゆらぎ分布はポアソン分布になります。

このゆらぎは真のシグナルである平均値からのズレであるため、ノイズです。これのノイズをショットノイズと呼びます。

このノイズはランダム(ノイズ)であり、ホワイトノイズでもあります。

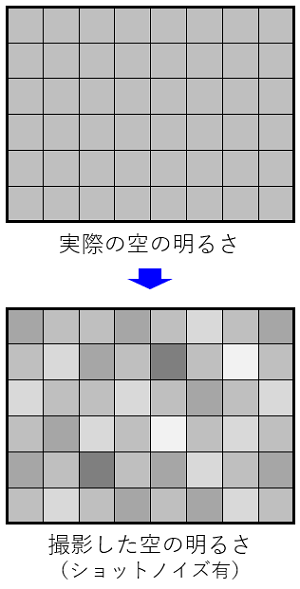

カメラで撮影した画像におけるショットノイズを表現するとこの図のようになります。

ショットノイズのゆらぎは、画素毎に起こりますので、均一な明るさの夜空を撮影しても、光電子のゆらぎにより、撮影した画像がこのような砂嵐のような、まだらの明るさの夜空になってしまうわけです。

ショットノイズは光雑音とも呼ばれ、物理的な特性によって生じる現象で、カメラの性能には由来しません。どのカメラであってもショットノイズは定量的に同じだけ生じるノイズで、防ぎようがありません。

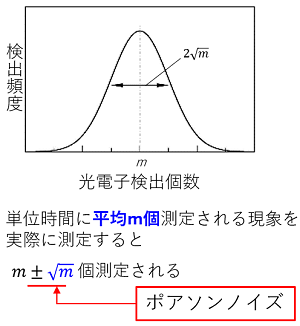

最後にポアソンノイズ(ポアソン分布)の定量的な特徴を説明します。

このグラフはポアソン分布を定量的に示したグラフです。

デジタルカメラでの撮影に置き換えて考えると、ある露光時間で光電子がm個検出される明るさの空を撮影すると、実際に検出された光電子数はm±√mとなります。

このようにポアソンノイズは検出数に応じて増えます。これを夜空の明るさにおけるショットノイズで考えてみると、夜空の明るさの平方根(√)に比例することになり、夜空が明るいほどノイズが増えることになるのです。

このことから、このノイズのことを『背景光ノイズ』とも呼びます。

背景(夜空)の明るさに応じて生じるノイズ=「背景光ノイズ」、わかりやすい言い方ですよね。

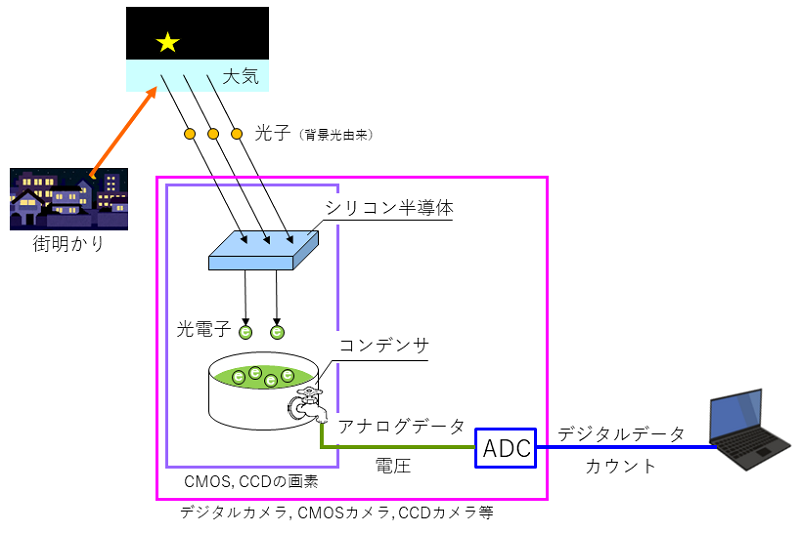

この図は、空(背景光)のショットノイズ(ポアソンノイズ)を考慮した、都会と田舎での実際の天体写真を表現したものです。

星の背景の夜空のノイズは、その空が明るいほどノイズが増えることになります。

つまり、都会の空のように空が明るくなると、空の明るさのノイズ(背景光ノイズ)に埋もれてしまい、暗い星が写らなくなるのです。