デジタルでの撮影では複数夜にわたる同一天体の撮影が可能になります。反射鏡筒を使っていると複数夜にわたって撮影した画像の光条が合わないのではと悩むことがあるかもしれません。

かつて私もその悩みを持ちましたが、意外に簡単に解決します。その方法を解説します。

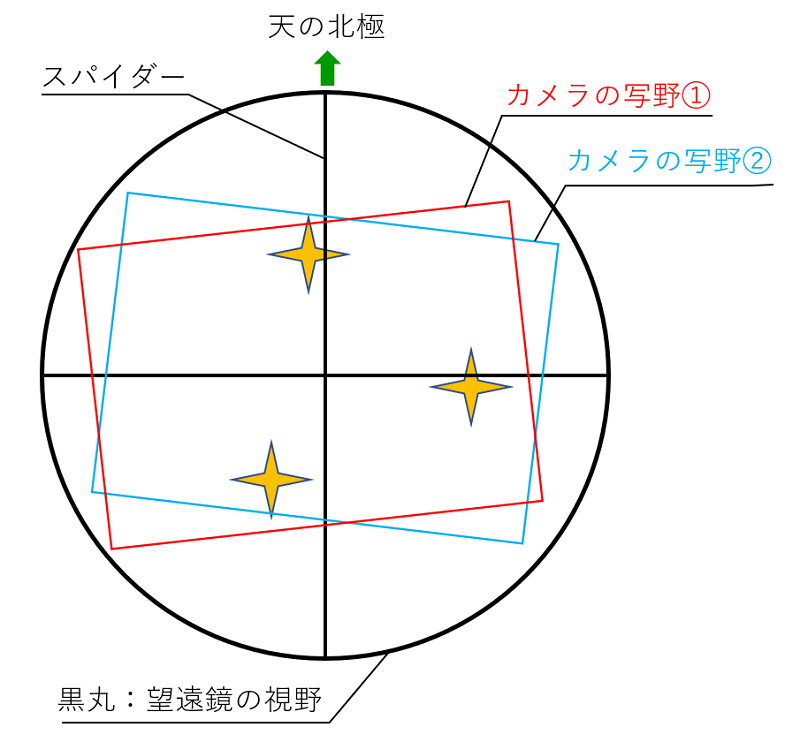

黒線の丸は望遠鏡の視野だと思ってください。その視野には、接眼レンズを外してみれば、十字にはったスパイダーが見えるはずですよね。

光条はこのスパイダーの直角方向へ伸びます。4本スパイダーなら斜め十字や十字に、3本スパイダーなら6方向に伸びる光条として見えます。

星の並びは天の北極に対して決まっています。

カメラを望遠鏡に取り付けて撮影すると、この視野を四角の写野として切り取りますが、望遠鏡に対するカメラの取付角度が変わるとこの写野が回転します。ただ、星の並びに対する光条の位相(回転角度)は変わりません。

そう、複数夜撮影して星の位置で画像を合わせてスタックする処理の場合、光条の位相は、望遠鏡を空に向けた時にスパイダーがどう向いているかで決まっています。

赤道儀を用いた撮影であれば、鏡筒と鏡筒バンドの位相(回転角度)で決まるのです。

カメラを望遠鏡に取り付ける際の角度は、光条の回転角度合わせに関しては無関係で気にする必要はありません。

(左図、タカハシファンとしては斜め十字で書きたいのですが、書いてみたところ、わかりにくいと感じて、南北の十字にしました。私を含め斜め十字好きの方、安心して下さい。斜め十字でも原理は同じです。)

複数夜に渡る撮影で、光条の位相を変えない方法を図で説明するとこのようになります。

ピンク線で示すのが、この写真で上に見える鏡筒バンドのプレートが赤道儀の赤緯体への取付面です。

この面が天の北極方向を決める面です。

次に黄色線で示すのがスパイダーの位相(=鏡筒の位相)です。

この位相で光状の方向が決まります。

この両者の角度を変えないことが大事で、それは鏡筒バンドに対し、鏡筒の位相を変えなければよいということです。

それを実現する一番確実な方法は鏡筒バンドから鏡筒を外さない事です。外さなければ位相が変わることはありません。

なお、鏡筒にアリミゾプレートが直付けされている鏡筒であれば、上記は気にせずとも実現されていることになります。

|