天体写真において、フラット補正は非常に重要。

光学系の周辺減光は淡い天体の濃淡を上回り、やるとやらないでは写真の出来栄えに大きな差がでますので、まだ、やられていない方は是非お試し下さい。

ただ、やろうと思っても均一光源をどうしようというところで悩むと思います。私もそうでした。

初期投資がほとんどかからない、私のやり方を紹介します。

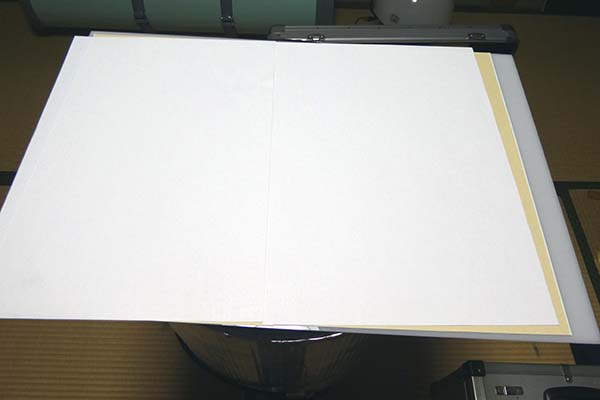

乳白色アクリル板です

口径より大きいものを用意して下さい。ホームセンターで数百円で手に入ると思います。

白色と間違わないよう要注意です。板の向こう側に手をかざすと、その手がぼんやり見えるような板が乳白色です。

望遠鏡にカメラ等撮影に必要な機材やフードを取り付けて、天井の蛍光灯へ向けて置きます。

次に、撮影方向側に上記アクリル板を置きます。

下から天井を見るとこんな感じで、蛍光灯の真下に置く形です。

アクリル板の上に色調整&減光用に一様の色で印刷したOA用紙を置きます。

1枚で全面を覆えるサイズがベストですが、この例ではA4用紙を使っているので、サイズが足りず2枚を重ならないよう且つ隙間なく並べています。この方法でも問題が出たことはありません。

上記のOA用紙の色を調整すれば重ねは不要にできると思いますが、その場で減光量や色を微調整する場合は、上に重ねていっても構いません。

この写真では、減光用に真っ白のOA用紙を重ねました。

A4を2枚並べるやり方の場合は、下の紙を並べた隙間が広がらないよう、隙間ができたらその隙間をなくすように下の紙を両側から軽く押します。

色を微調整する場合は、このように色印刷したOA用紙を重ねることもあります。

蛍光灯で明るさ調整できる場合は、その機能も活用できます。

この蛍光灯は1灯OFFしかできませんが、それでも役に立ちます。

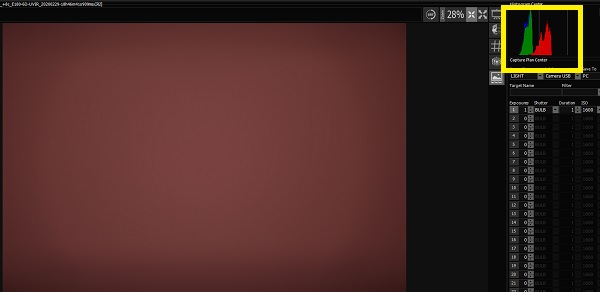

撮影画像のヒストグラムと色のバランスと強さと強さを確認します。

まず、シャッター速度とISO感度を調整して、概ね光の強さを合わせます。

シャッター速度は概ね1〜3秒程度の間で調整しています。

色バランスはOA用紙へ印刷する色を調整するのがベストですが、少しづつ違う色を用意しておいて、その場で重ねて調整することは多いです。

撮影対象にもよりますが、ヒストグラムの頂点が合うよう調整することが多いです。

撮影は72枚とすることが多いです。

影響あるか検証していませんが、部屋の中の明るさに偏りがあった時のキャンセル効果を期待して、72枚の場合は9枚毎に鏡筒を45度回して9枚×8位相=72枚撮影しています。

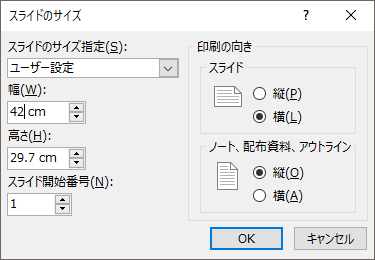

ここではパワーポイントを使って作りますが、(windows標準の)ペイントなどのソフトでも構いません。

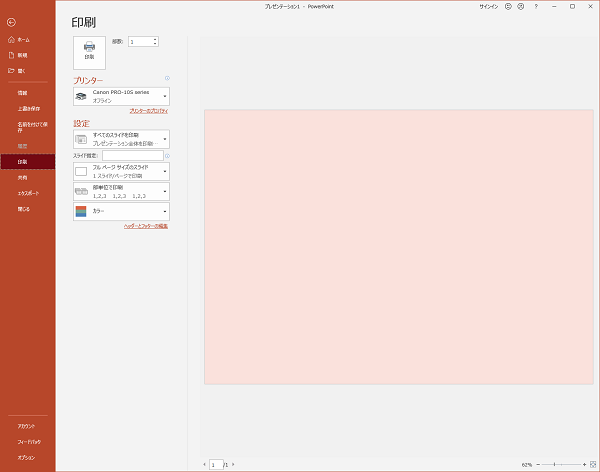

印刷サイズを設定します。

パワーポイントの場合は、このように紙のサイズを任意に打ち込むと綺麗に全面印刷できます。

なぜか、用紙サイズをプルダウンより選択するとサイズがずれてしまい、全面印刷ができませんでした。

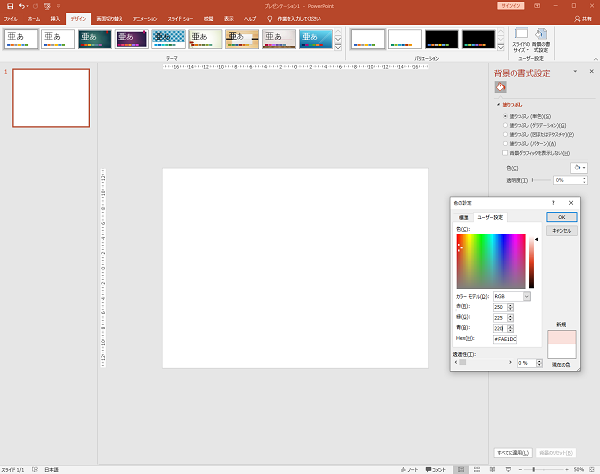

背景の設定で、塗りつぶしを選び、ユーザ設定で任意に色を調整します。

色の調整は上記のフラット撮影手順で撮影して確認しながら概ね目安をつかんだら、少しづつ色を変えて複数枚用意しておくと楽かなと思います。

プリンタをお持ちなら、印刷して完了です。

A3が必要なのにA3プリントができないなどの場合は、コンビニでのプリントを利用するとよいと思います。

紙はあまり上質の厚手のものではなく、標準的なOA用紙が良いと思います。