2021/3/10購入 2023/2/4掲載

デジタル一眼レフカメラの性能に大きな不満は感じていなかったのですが、デジタルカメラ独特のミラーボックスによる周辺減光、特にミラー自身の出っ張りによる減光でフラット補正が合いにくいことが気になるようになってきました。

また、特にナローバンド撮影ではカラーカメラはフィルタによる損失が大きく、モノクロカメラにも興味がありました。

そんな時に、発売されたばかりのAPS-Cのモノクロ冷却CMOSカメラ「QHY268M」で2021年1月末までセール価格で販売というお買い得セールが行なわれ、ついに「初冷却CMOSカメラ」を導入しました。

天体写真用カメラは長らく冷却CCDが最高峰という状況でしたが、CMOS素子についても技術進化で素子間のばらつきという欠点が低減されて画質が向上してきたことで、読み出しノイズの低さを武器に動画撮影が主の惑星用カメラとしてシェアを伸ばしてきました。

さらに技術進化が進んだことで長秒露光においても冷却CCDに迫る性能になり、星雲・星団などのDSO撮影においても冷却CMOSカメラが主流になってきたという歴史があります。

私が導入したQHYCCD社のQHY268MはAPS-Cサイズで初のモノクロ&16bit階調のカメラです。

ほぼ同時期にZWO社からもASI2600MM Proという同じIMX571センサを使うカメラが発売されました。

どちらを選ぶのがベターなのか、かなり調べましたが、結果は大差ないなという印象です。

2023年3月時点ではシェアは圧倒的にZWOの方が多いですが、私がQHY268Mを選択したのは、

価格が安かった(たぶん)点と、

QHYCCDというブランドに惹かれた点と、

身近な星友がQHYを選択していた、点と、

購入後もいろいろと相談にのってもらえそうな天体写真家である山中さんの

ワイエスイメージが取り扱っていたこと、

最後は、ZWOの赤缶シリーズが増えてきており、

同一スペックで少数派のカメラ

ユーザになるということだったかなと思います。

結果としてQHY268Mにして良かったなと思っています。

・素子室に湿度計を内蔵し、内部乾燥要否を定量的に判断できる

・乾燥剤封入方式ではなく、内部乾燥を外付けチャンバでできる

・ASI2600シリーズで問題になったグリス垂れトラブルがなかった

・マウントの取り合い図面が公開されていて、アダプタを製作しやすかった

ノートラブルで快適に使えています。おススメの1台です。

2021年3月10日にワイエスイメージよりカメラが届きました。

運搬用段ボールをを開封すると、中にはワイエスイメージで作成された日本語マニュアルが入っていました。

立派な紙箱で高級感があります。接着剤成分のせいか?内部を開けると独特の匂いがしました。何とも言えない嫌な香りでしたが、まぁカメラの機能上問題はありませんでしたので、気にしないことにします。

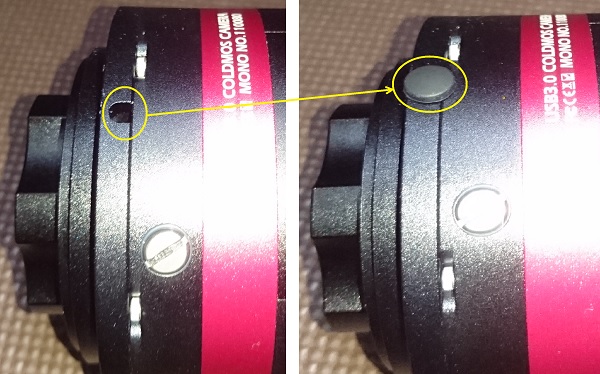

さて箱からカメラを取り出すと、箱の底にゴムキャップがありました。

これはなんだ??・・・とカメラをよく見てみると

サイズ的にここに取り付けるキャップと思って間違いなさそうです。

あとでワイエスイメージに確認して教えてもらったのですが、この穴は素子前面のカバーガラスの曇り防止用に空気導入するための穴です。

素子前面まで続いている穴ですので、ここから光が入ると写真に写り込むため、穴を使わない時はキャップをするなど光の侵入を防がないといけません。

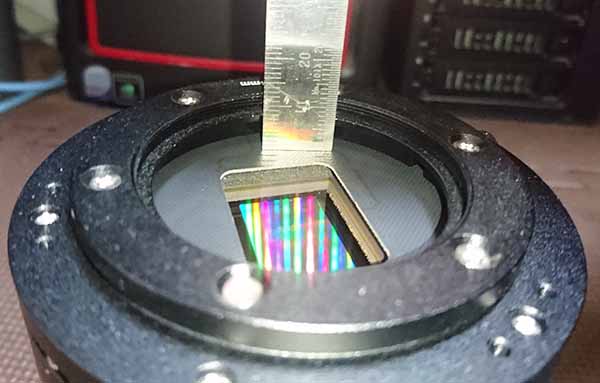

カメラのマウント面はこのような構造です。

カメラ本体には、6箇所のM2ネジ(最外周部)でプレートが固定され、そのプレートにはスケアリング調整用のM2.5ねじが取付られる穴があります。

中央部はQHY独自の構造で、光路長調整のためのリング枚数変更の他、フィルタホイール、M54リングなど各種アタッチメントへの変換リングを取り付けるための6個のネジとネジ穴があります。

写真では、4mm厚さのM54変換プレートがついています。

さて、鏡筒への取付アダプタは別途製作する予定でしたので、気になっていた光路長を念のため確認しました。

このプレートを付けた状態でメーカ公表値(18.3mm=12.5+1.8+4)どおりである感じです。

私の製作した取付アダプタは こちらで解説しています。

上で説明したマウントプレートのU字穴へホースを接続するために、Φ4とΦ3のPTFEチューブを買いました。

購入したのは

株式会社サンプラテックのPTFEチューブ(外径Φ4×内径Φ3のものと外径Φ3×内径Φ2のもの)です。

純正のマウントプレートにあるU字穴にはΦ4のチューブがぴったりです。

私が製作したオリジナルのプレートではΦ3用のU字穴を開けたので、Φ3のチューブも購入しました。

空気供給用で使用する金魚ポンプ用のゴムホースの内径がΦ4でしたので、このようにΦ3のPTFEチューブにΦ4のPTFEチューブを差してΦ3からΦ4に変換するチューブにしました。

カメラのマウントのU字穴に上記チューブを差し、それに空気供給用のゴムホース(黒)を差して、このようにアルミテープを迷光防止と固定を兼ねた目的で貼り付けました。

プレートとカメラの接続面にも念のため迷光防止のためアルミテープを1周巻くように貼り付けて運用しています。

QHY268Mの素子の入った室内には「湿度計」と「気圧計」が取り付けられています。

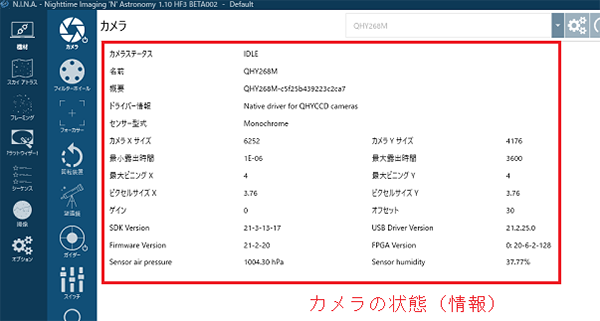

NINAにてネイティブドライバ経由で接続すると、このようにカメラ内の大気圧と湿度が表示され内部乾燥の要否を判断する上でとても安心できます。

(最下段の左の表示が大気圧、右の表示が湿度です)