同じ撮影地だと赤道儀の水準器は大変便利です。

水準をきちんととれば赤道儀の高度調整は(ほぼ)不要、一発で北極星の高度はばっちりで、方位調整だけで極軸が合います。

事件があったのはです。2025年のGWです。このGWは新月期で天気比較的恵まれて、計4回も遠征できました。5/4の遠征の際にいつも通りハンディの水準器を使って三脚の水準を概ね合わせたあと、「どっこいせ」と重たいNJPを持ち上げて三脚に載せました。

ウエイトシャフト、ウエイトを付けた後、鏡筒、フード、カメラ、配線類を取付ていき赤経側、赤緯側のバランスをとりました。ここまではいつも通りです。

さて、ここでいつもと違うことが起きました。

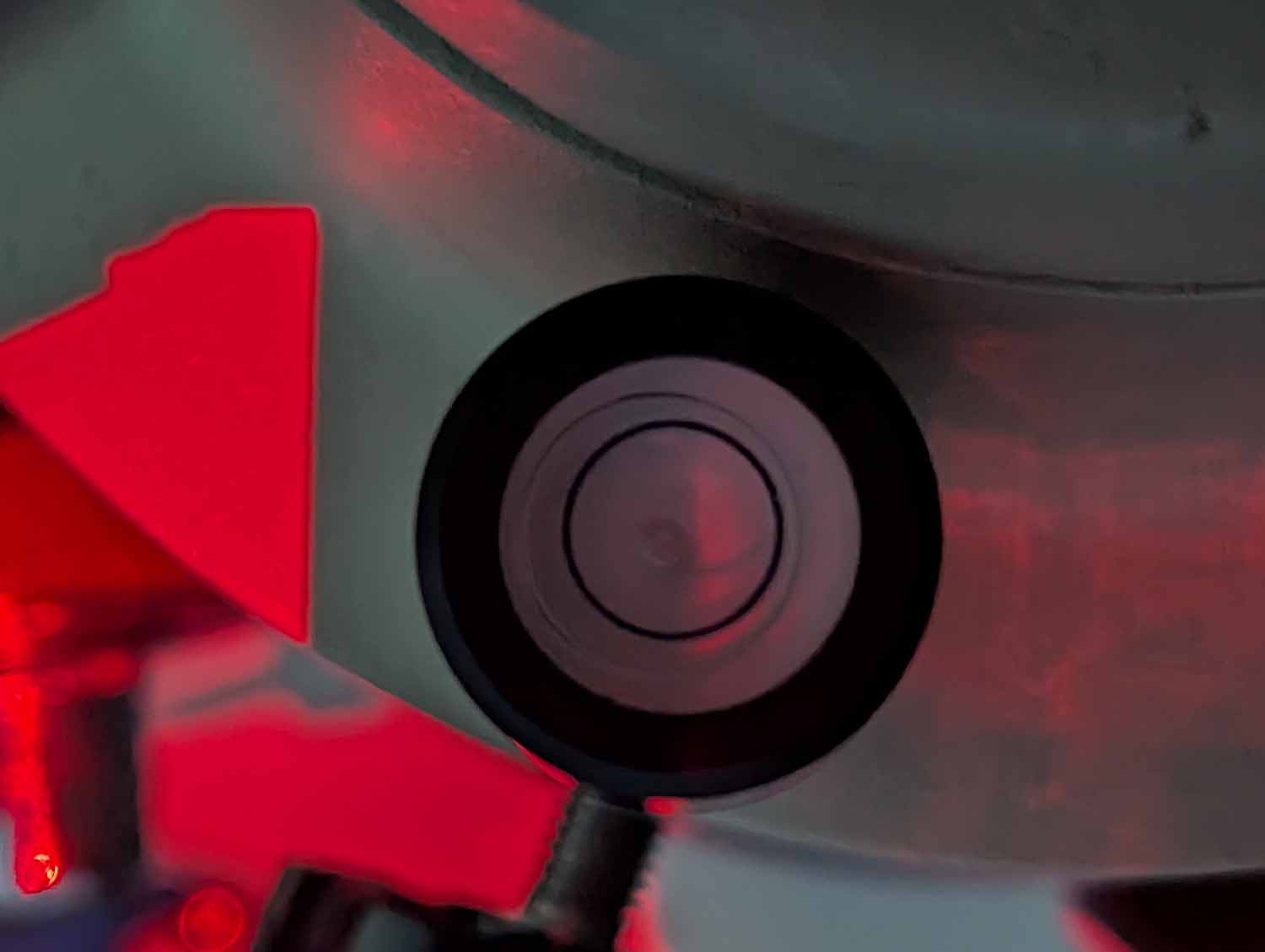

ラフに合わせた三脚の水準を赤道儀の水準器をつかって精密に合わせようと、赤ヘッドライトで水準器を照らしてみると、「あれ?」気泡が大きい!!

通常、水準器の黒線の丸に対して気泡の方が小さいのですが、この日は気泡が黒線の丸より大きかったのです。幸い気泡が全面に広がっている状態ではなかったので水準合わせには問題ありませんでした。

2日前の遠征の時は問題なかったのに…

帰宅後に確認してみてもやはり気泡は大きいままです。まぁ、勝手に気泡が小さくなることはないよなと思いながらどうしようかと思考を巡らせました。

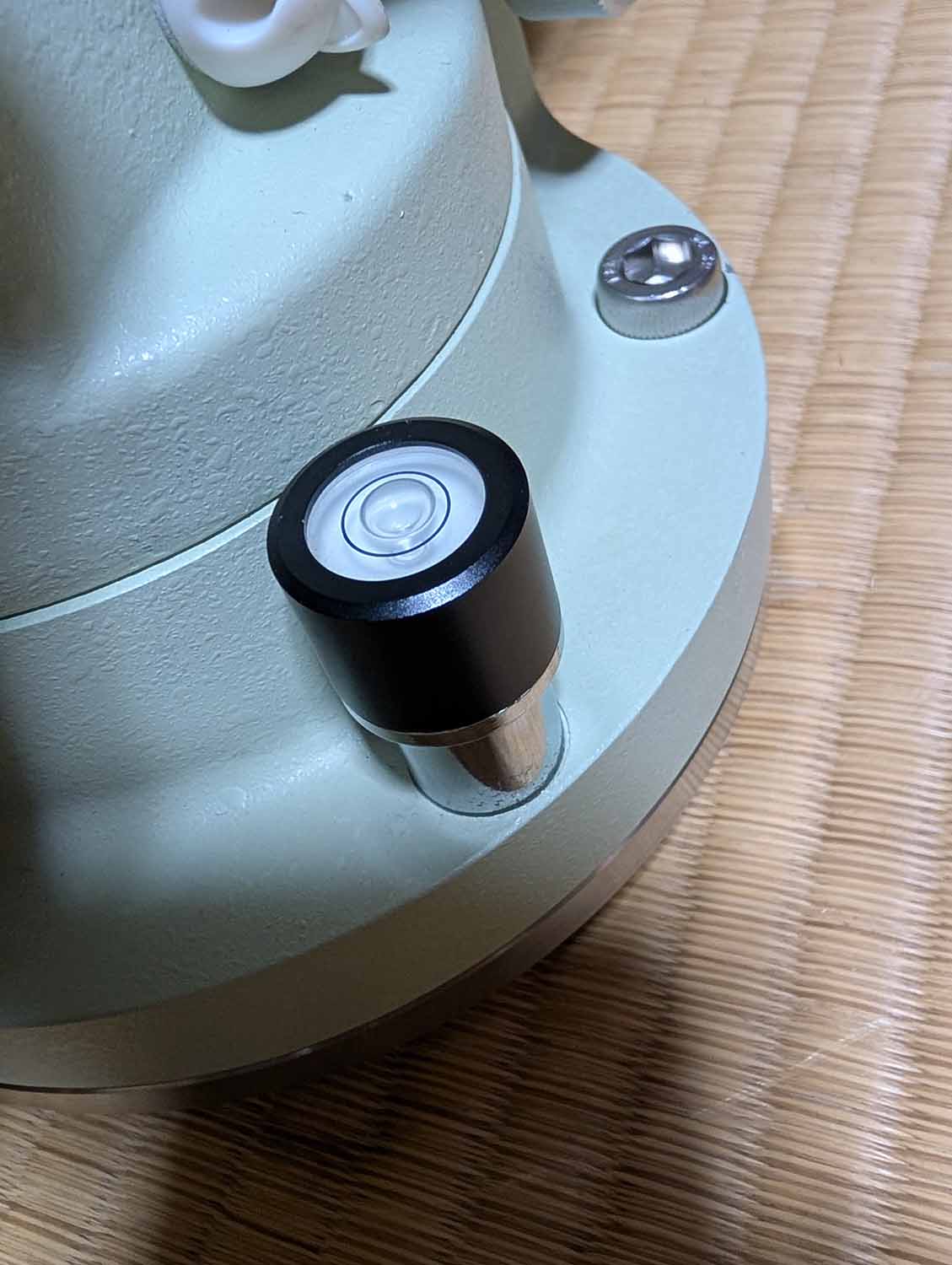

NJPの水準器はねじ込みとの情報を得て、赤道儀から取り外し分解してみました。この写真のように銀色のベースと黒い外筒の水準器部分に分かれます。

外す際には黒い円筒部分にゴムシートや梱包テープを巻くなどして摩擦力をあげて手で掴んで回すのがおススメです。私は傷防止のゴムシートを挟んだのですが、プライヤーで掴んで回したことが良くなかったようで水準器上面の透明窓が割れてしまいました。液漏れが始まっていたので構わないのですが、トドメをさしてしまいました。

スターベースへ問い合わせたところ、銀色のベースは真鍮製で表面にメッキ処理とのことです。NJP側にはM7のオスねじ、水準器側はタカハシのオリジナル規格のネジになっていてオス側外径はΦ18.45です。水準器は外径がΦ22、高さ17mmです。

機能だけを復活するなら汎用の水準器を購入してベース部へ接着すれば良さそう。スターベースへの問合せでも交換部品(水準器)は欠品との回答で、Φ22程度の円形の市販水準器を接着する方法を勧められました。

ヤフオク、メルカリで検索したのですがタカハシの水準器の出品は無く、純正品の入手をあきらめて汎用品を使う方向へ舵を切ることにしました。ネットで検索した結果、純正ライクでネジ固定できる鍋屋バイテックの水準器(FSLC-20-N-30-B-BK)を使ってベースにM5のタップを立てる方法で修理しようと思い、早速モノタロウで注文しました。

取り外したNJPの水準器を眺めていると、EM-1についていた純正の水準器と似ていることに気づきました。もしかしてと思い、EM-1の三脚を引っ張りだしてきて、水準器を外してみると色が違うだけで同じものに見えます。

付けてみました。

取付のネジは同じ規格のようでこのように取付できましたが、ネジ深さが若干浅く座面まで密着しませんでした。

ただ、これは固体差のようで、調べてみるとタカハシのこの形の水準器は黒と銀の色違いがあるだけで、全て同じ構造らしいことがわかりました。

さて、EM-1はほとんど使っていないので、この水準器をそのまま使っても問題はないのですが、再度、ネットで検索をしてみました。

なんと、CAT USED TELESCOPESにタカハシの純正水準器がありました。なかなか出ないと思われる部品が見つかるなんてめっちゃラッキー!

ちょっと値段が張るので購入するか悩みましたが、ここで逃すともう手に入らないかも…買うしかない!

ポチっと購入ボタンをクリックしました。

届きました。

程度特Aとの記載の通り、新品同様です。

裏面はこんな感じです。

90SやEM-1などの三脚に裏面からM5ねじで締め付ける構造ですが、銅色の部分を外すことができ、ここにNJPのベースが取付できます。

銅色の部分を外しました、

あとは付けるだけです。

治りました。

大満足(^^)