| 撮影日,撮影時間 |

2024/8/13, 1h49m(星空&風景の基準画像) 上記データ(流星あり)に以下4つの流星データを恒星基準でマスク合成 0h14m, 0h32m, 0:46m, 1h37m |

| 露出時間: | 10sec(各コマ)×5 |

| カメラ: | Canon EOS 6D(HKIR), ISO800 |

| レンズ: |

SIGMA 15mm F2.8 EX DG DIAGONAL FISHEYE (絞り開放:F2.8) |

| 撮影地: | 兵庫県姫路市(姫路城 三の丸広場) |

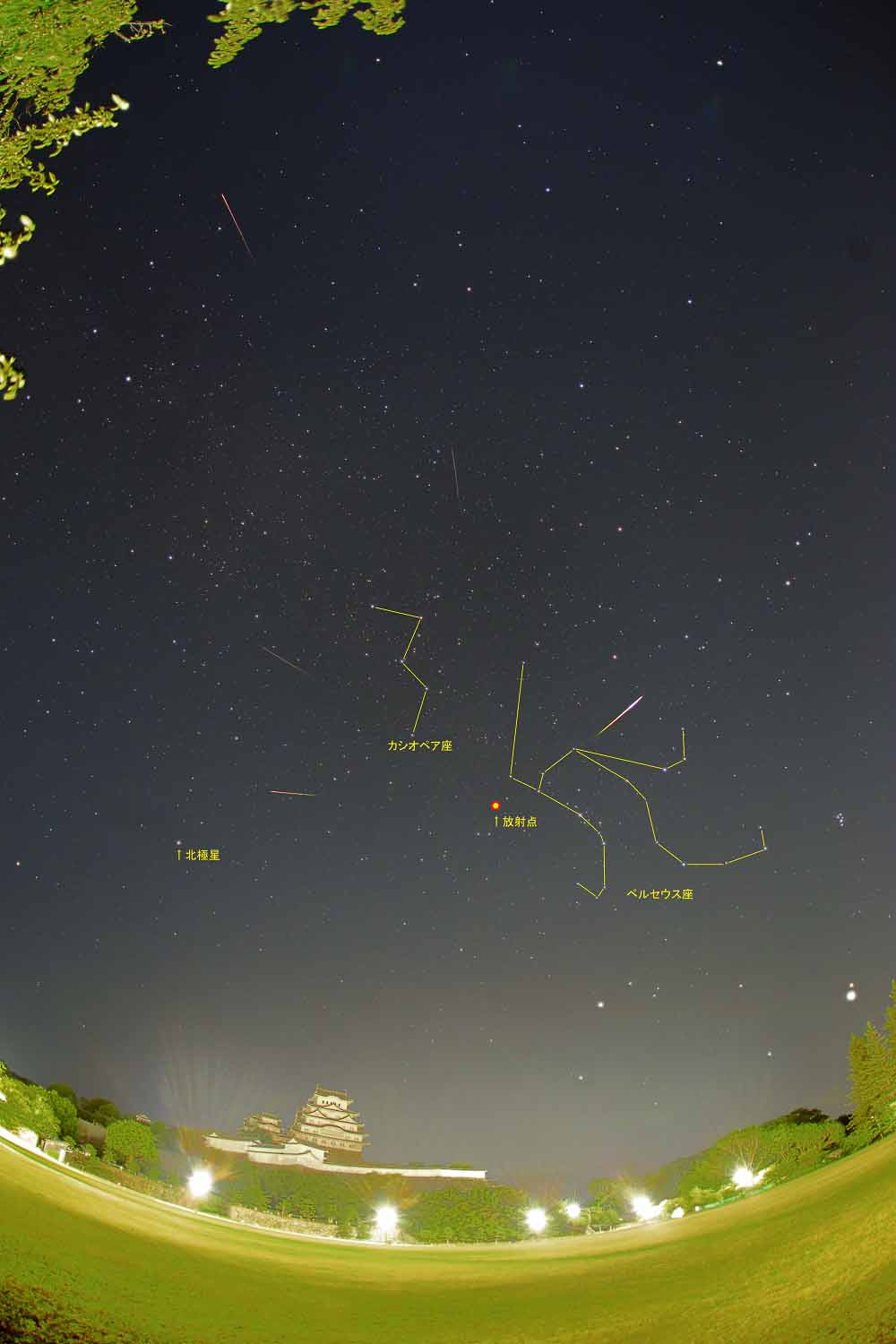

0時過ぎから2時半頃まで撮影して写った流星はこの5つでした。

右の方に飛ぶ流星が一番明るく、視野の端の方で見ていたのですが、一瞬閃光が走ったのを感じたほどです。

次の写真で解説しますが、写っている流星は、放射点から外へ向かって飛んでいます。

どの流星も光りはじめが緑色で、その後、赤色に変化しています。

調べてみると流星の速度は平均40km/s、ペルセウス座流星群は速い方で平均59km/sとのことです。

流星の素である塵が宇宙空間から地球の大気に飛び込んでくると、大気中の酸素が電離して緑(558nm)に光る短痕として見られます。これによって流星の光り初めは緑に見えることが多いようです。つまり緑は大気による色で流星本体の物質による発光色はその後の色の方ですね。

星座線、星座名などの補足説明を追加してみました。

姫路城大天守の上空ちょい左の方に北極星があり、カシオペア座が大天守のほぼ真上、その右下に今回の主役「ペルセウス座」が見えます。

ペルセウス座の右肩付近(向かって左側)に流星群の放射点があるため、ペルセウス座流星群と呼ばれています。

今回写った5個の流星でも放射点の位置が特定できますね。

流星群は塵が濃い領域(彗星が通った道すじに塵が多く漂った領域があります)に地球が公転して突っ込んでいくことで流星群として、このような放射点から流星が飛び出すような現象が見られます。

つまり、地球がこの方向に向けて公転していっているわけですね(正確には流星の素となる塵も高速で動いているので、塵の動きと地球の公転の合成で放射点が決まる形です)。

0h12mから10sec×360コマのスタートレイル写真です。

今回撮影したjpegデータの半分をSiriusCompで比較明合成しました。カメラのWB設定のまま。色調整はしていません。

夏休みに入ってから晴れの日が続いて連日猛暑の毎日です。

夏は昼は良く晴れるのですが、夜は雲が広がるのが瀬戸内海地方の通例です。ただ、今年はめずらしく夜も晴れが続いてます。

ペルセウス流星群極大日の8/12〜13の夜も雲が見られるものの、晴れそうな予感がしました。

ただ、連日の猛暑で疲れ気味の中、遠征するのはちょっと辛い。

それなら…と、前々から撮ってみたいと思っていた「姫路城で天体写真」を実現しようと出かけてみました。

家老屋敷跡公園の南にあったコイン駐車場「ザ・パーク」は土日祝でも夜間料金が最大300円と安かったので、そこに車を停めて姫路城まで歩きました。

事前調査によると姫路城のライトアップは毎日、日没〜24時まで

ライトアップがあっても撮影できるかなと思って来てみましたが、白鷺城の名前の通りの白い壁面の影響でものすごく明るい!

まぶし過ぎて星を写すのは無理だなという明るさでした。

ライトアップされた姫路城を撮影して、もう一度姫路城を見てみると、もう消灯していました。

時計を確認すると24時ちょうど、時間通りです。

姫路城のライトアップは消えましたが、残念ながら三の丸広場周囲に配置されている街灯は消えないようで残念でした。

3時頃まで居ましたが、この街灯は夜中点灯しているようです。

せめて、傘を付けて空を照らさないようにしてくれたらいいのに…

先ほどまであったちょっとした雲が無くなり、快晴の夜空が広がりました。

さて、撮影条件の調整です。

流星は短時間&高速移動ですので、ISO感度は高め、絞りはできるだけ開けたいのですが、さすが姫路の中心部、ISO1600で20秒も露光すると空が真っ白になってしまいます。

絞りは開放F2.8に固定したまま、ISO感度を下げ…露光時間を短くし…と適正露光を探ってみた結果、ISO800、露光10秒を選択することにしました。

三の丸広場の中でできるだけ西方向に移動して、西の小天守の北にある乾小天守も見える位置に陣取って、撮影を開始しました。

大接近を2日後(8/15)に控えた木星と火星が昇ってきました。

画面中央少し右にある3本の針葉樹のすぐ左にある二つの星が木星と火星です。

下の明るい方が木星、その斜め右上にあるのが火星です。火星の方が赤味を帯びているのがわかります。