鏡筒とカメラの間にフィルタを入れるとピント位置が変化します。これはフィルタでの屈折による光路長延長の効果によるもので、フィルタのガラス基材の屈折率と厚さが影響します。

逆に言えば、同じガラス、同じ厚さであればフィルタの違いによるピント変化はない。

なので、「同じメーカの同じ厚さのフィルタを使えばピントはズレない」と信じていました。

ところが、SNSで、バーダーのナローフィルタはOⅢだけピントがズレるという情報を見かけました。

ほんと?

バーダーといえば、フィルタのガラス基材、仕上げ精度をPRしているメーカーです。天体用フィルタとしては安価なシリーズですが、ピントには気を使った製品と信じていました。

私はフィルタホイールを持っておらず、ナロー撮影でもLフィルタでも1晩同じフィルタでがっつり露光する運用のため、上記の情報に反論できる根拠がありません。

フィルタはこれまで光路にねじ込む取付方法であったのを、1年ほど前に手差しのフィルタドロワーを導入したところでしたので、検証できる環境は整っています。

10月の三連休、唯一晴れ間が期待できた土曜の夜に

検証してみました。

| 鏡筒: | タカハシ ε-180ED(f=500mm, F2.8) |

| カメラ: | QHYCCD QHY268M |

| フィルタ: | バーダー 48mm枠付き L, Hα7nm, OⅢ8.5nm, SⅡ8nm |

| フィルタ挿入位置: | 補正レンズ〜カメラ間(素子前約20mm位置) |

OⅢフィルタでピントを合わせた後、鏡筒のピントノブは触らず、ピントは全て同一の位置で撮影しました。

フィルタ交換は、手差しのフィルタドロワーで行ないました。

早速、結果を紹介します。

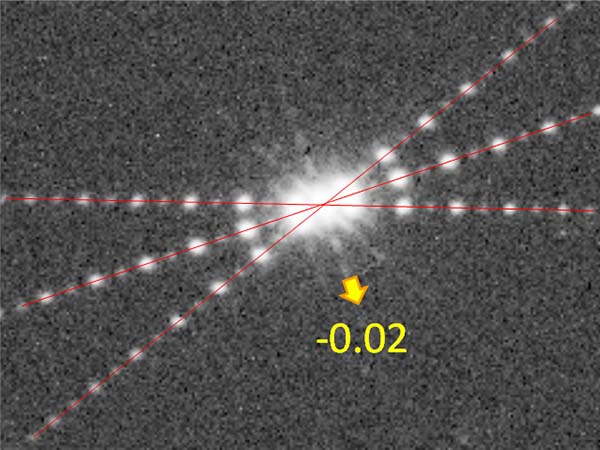

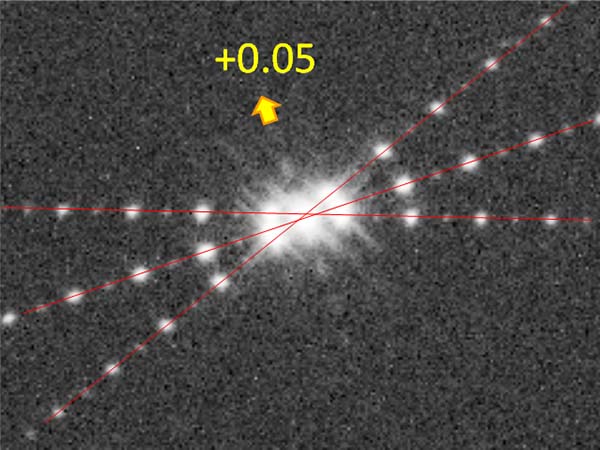

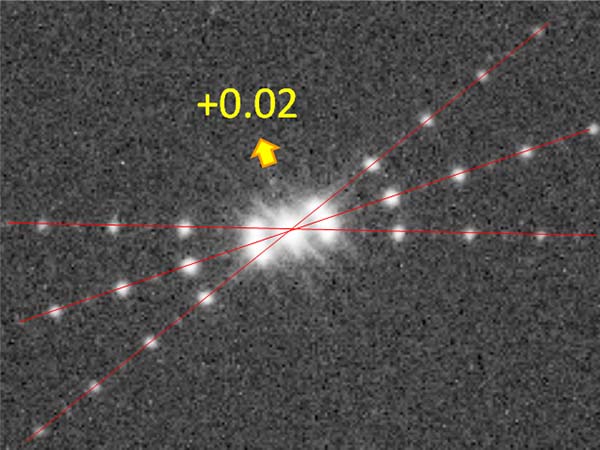

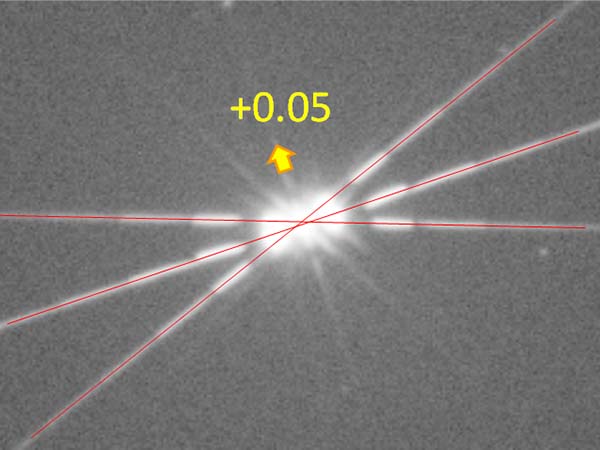

まずバーティノフマスクを付けた状態での撮像結果です。

図中の矢印と数字は、バーティノフマスクの×の交点が−に対してどちらにどれだけズレているかを示しています。

数字は指数と考えて下さい。合焦位置からのピントズレ量の絶対値ではありません。

(パワーポイント上で作図し、読み取ったズレの大きさを指数値としました)

バーダー OⅢ(8.5nm)フィルタ

このフィルタでピントを合わせました。ただ、作図してみると若干ピントズレがありました。

バーダー Hα(7nm)フィルタ

OⅢと比べるとピントは逆側にズレており、指数合計で0.07と大きなズレです。

バーダー SⅡ(8nm)フィルタ

OⅢと比べるとピントは逆側にズレており、指数合計で0.04と比較的大きなズレです。Hαとのズレは0.03となり、どちらかと言えばHαに近いピントになりました。

バーダー L(UV/IR-cut)フィルタ

ピントはHαと同じで、OⅢと比べると指数合計で0.07と大きなズレです。

バーティノフマスクでの検証結果から、

4種類のフィルタで、OⅢのみが他の3種類よりピント位置のズレが大きいと言えます。

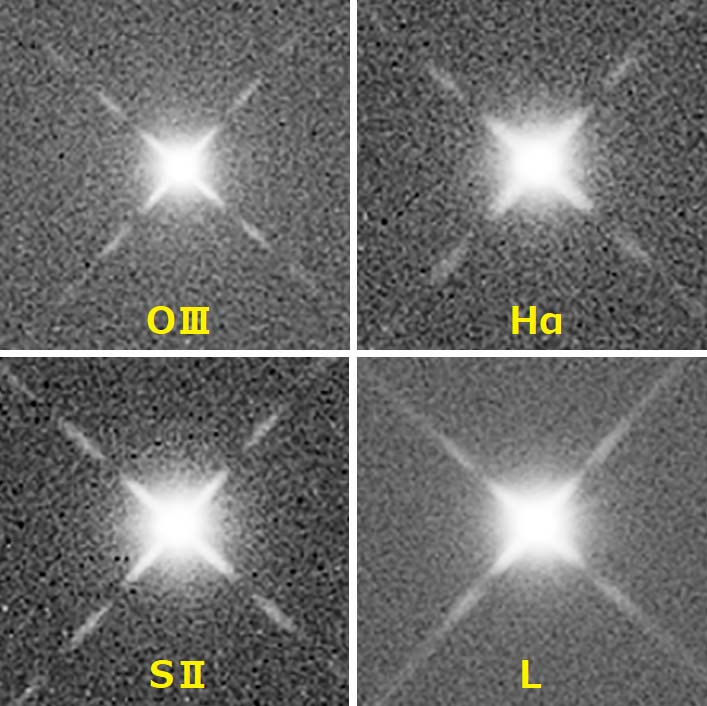

バーティノフマスクを外し、ピントノブは触らず同じピント位置で撮影した星像です。

OⅢはピントOKレベルですが、HαとLは星像でもピントNGレベル、SⅡも微妙な星像です。

今回、OⅢのピントの追い込みが甘かったため、HαとLの光条が二重線になることは避けられましたが、OⅢがジャストピントであればおそらくHαとLの光条は二重線になり、SⅡのピントもNGレベルになると思われます。

バーダーの48mm枠付きフィルタで検証した結果、フィルタの違いによるピントは

L,とHα7nmでは同一、SⅡ8nmはズレるものの許容内、OⅢ8.5nmはピントエラーのレベル

という結果になり、SNSで入手した情報と同じになりました。

このことから、この結果は個体差のレベルではなくバーダーのフィルタの仕様と言えるものかなと判断しました。

これらのフィルタをフィルターホイールで頻繁に入れ替えて使う運用なら、フォーカスの電動化が必要になりますね。

私は、これまで通り1晩がっつり同一フィルタという運用でやっていきたいと改めて思った次第です。