夏になると 「満月、低いなぁ〜」 と感じます。

地上に近い満月って映えますよね。中秋の名月もいいですが、夏の満月も迫力があっていいなと感じてます。

ところで

「月の南中高度って年間通じてどう変わるんだっけ?」

太陽の南中高度は地球の公転面に対する地軸の傾き(約23.4度)によって、日本では夏至に最も高くなり、冬至には最も低くなって年間で一周期の変化があることを小学校の理科で習いましたが、月については授業で取り上げられた記憶がありません。

うちの大学生、高校生、中学生の子供たちに聞いてみても、月の方は知らないという回答です。

天文趣味でも月はどちらかというと 私は邪魔者扱いしていることもあって興味が薄く、これまで月の高度について考えたことがなかったです。

今回ステラナビゲータで一年間の月の南中高度変化を追って考えてみたので、その記録を残しておきます。

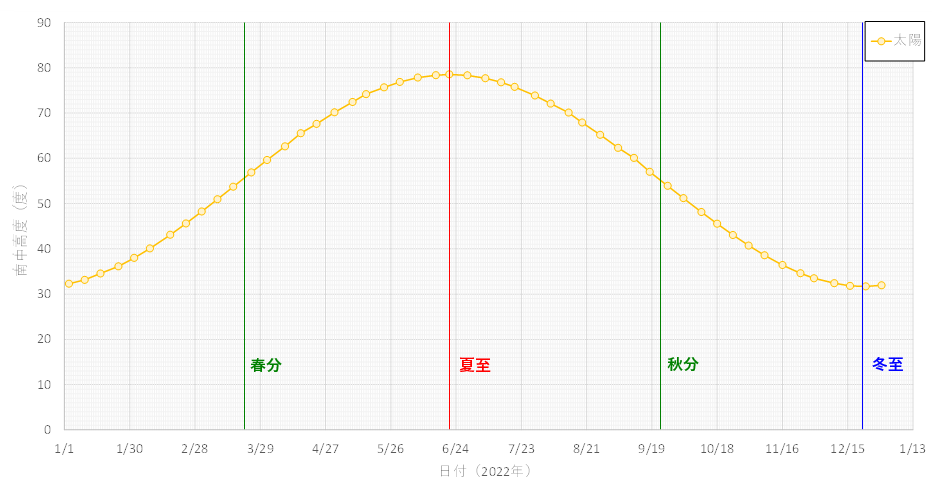

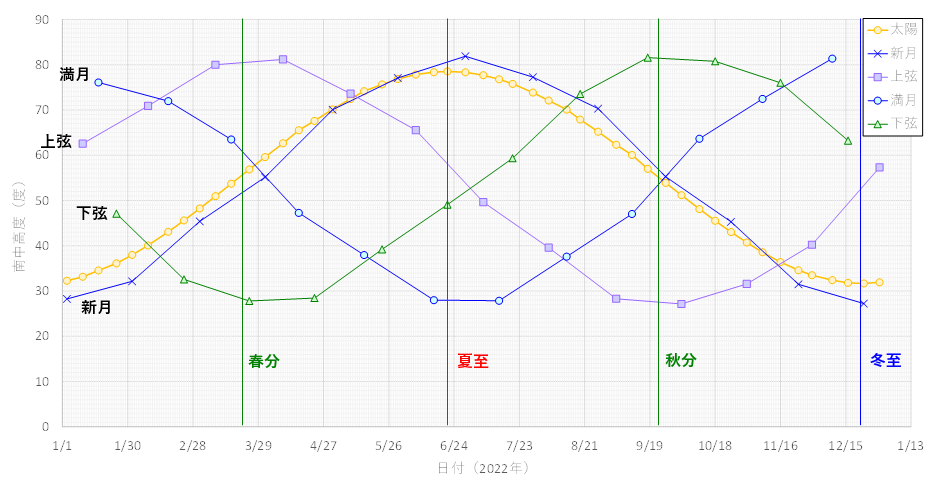

まず、2022年の1年間の太陽の南中高度変化をステラナビゲータで調べてみました。

観測地は岡山県備前市(八塔寺)です。

南中高度は夏至で最も高く、冬至で最も低くなる綺麗なサインカーブになりました。

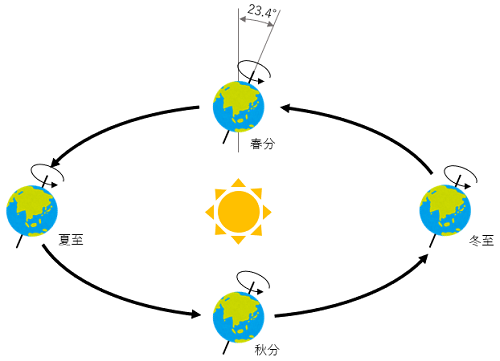

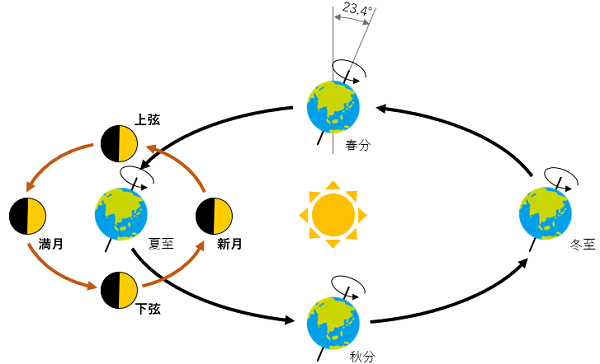

太陽の南中高度の一年の変化が生じる理由について、小学校の理科で習ったことを思い出して図に描いてみました。ネットで探しても、同様の図がたくさん出てきます。

地球自転軸(地軸)は公転面に対して約23.4度傾いています。日本で太陽の南中高度が最も高くなる夏至の時は、地軸が太陽の方へ傾いています。逆に最も南中高度が低くなる冬至の時は太陽とは逆向きに倒れています。

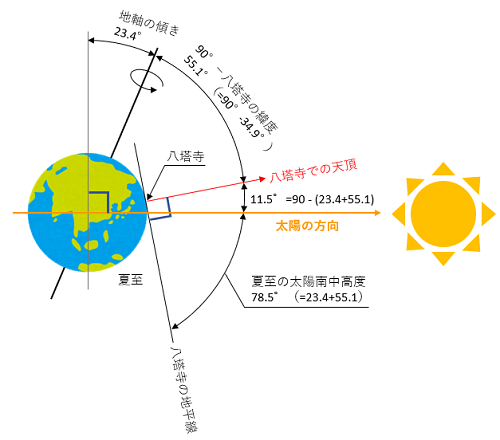

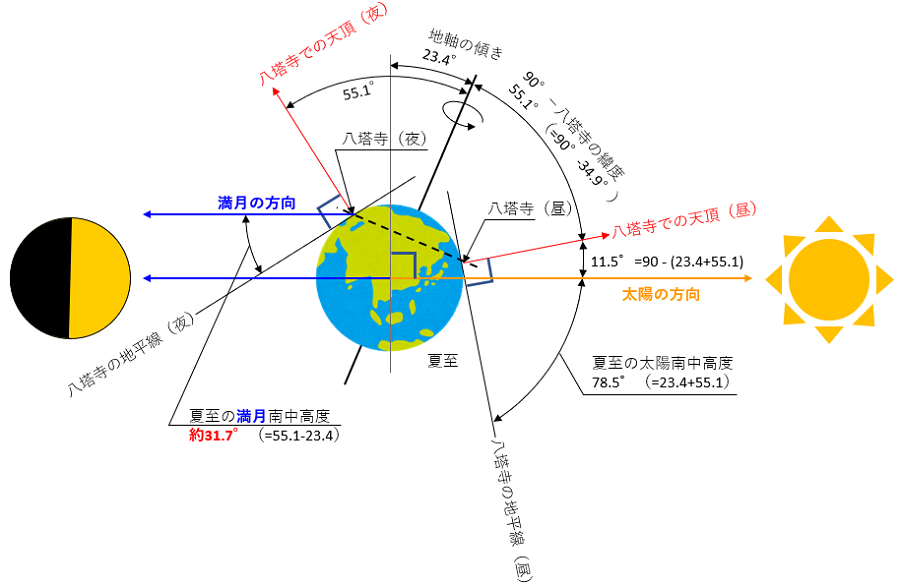

八塔寺での夏至の太陽南中高度を模式的に示すとこの図のようになります。

太陽の高さは地軸の傾き23.4°と八塔寺の緯度(北緯34.9°)により、約78.5°になることがわかります。

それでは、いよいよ本題です。

月の南中高度の変化

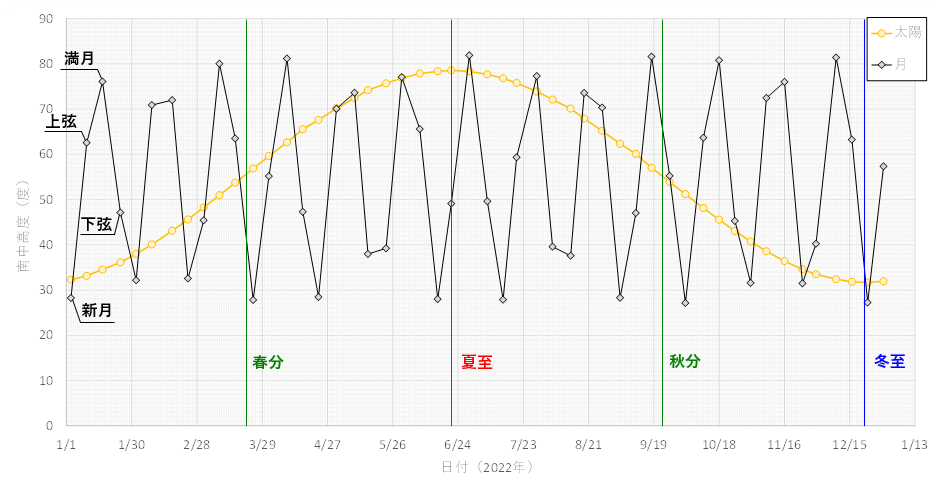

を調べて先ほどのグラフに追加してみました。

月は、新月→上弦(半月)→満月→下弦(半月)について調べてグラフにしてあります。

こうやって一年の変化を見てみると

月の南中高度の変化には季節性が感じられません。

これは見方が悪いのかもしれません。グラフの表現方法を変えてみることにしました。

月の月齢毎(新月・上弦・満月・下弦)の変化にグラフを書き換えてみました。

このように書き換えてみると、

月の南中高度の変化にも季節性が見えてきました。

このグラフからは、以下のように言えます。

地球の公転の図に月の公転を加えるとこのようになります。

この図を書いてみると、ピンときました。

地球から見て新月は、季節に関係なく、いつも太陽と同じ方向に見え、満月はちょうど太陽と逆側に見えることがわかります。

これは、落ち着いて考えてみると、太陽の光を反射して月が満ち欠けが見えているわけですから、当たり前のことです。

この分析から、新月の南中高度は太陽の南中高度とほぼ同じ、満月の南中高度はちょうど季節が逆(夏至の満月は、冬至の太陽の南中高度とほぼ同じ)になることが読み取れました。

【補足】月の公転面は地球の公転面とほぼ一致(正確には約5度の傾き)しています。

【2022/8/15:追記】

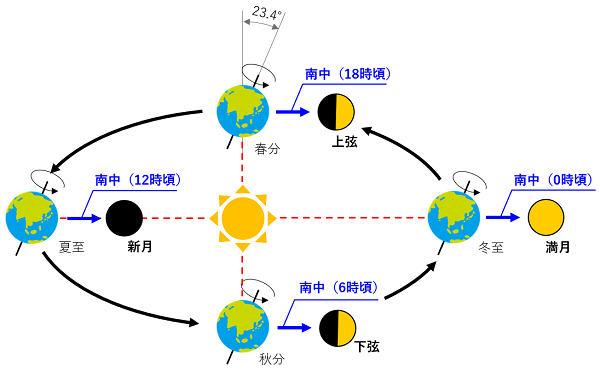

季節毎に月の南中高度が最も高くなる位置とその時の月齢、および南中時刻を示すとこのようになります。

これで、地軸が傾いている側に月が来る時の月齢が、季節により変わることが理解できました。

【補足】この図では月の明るい部分と太陽との位置関係を正しく書いていません。

夏至の満月の南中高度を図で検討してみるとこのようになります。

八塔寺で、昼には太陽が約78.5度の高さに見えていますが、

満月が南中するのは約12時間後の深夜です。

その時間になると月に対して地球の地軸は逆向きに倒れていることになり、これは冬至の時の正午の太陽と同じ関係です。このことから、満月は低い南中高度になり、この模式図での計算では約31.7度になるという計算です。

実際には、月の公転面が地球の公転面と約5度程度傾いていることもあり、

約28度以下程度と非常に低い南中高度になるようです。

星雲、星団などのDSO天体を撮影するには邪魔ものの月ですが、

南中高度の変化からちょっとした物理考察をしてみると天体観測をしたような気分

に浸れ、楽しいひと時でした。

今後は、天体写真撮影をお休みすることが多い満月の夜もその南中高度を見て、季節感を味わってみたいと思います。