会場へ到着した際は、事務局の皆さんを除いてほぼ一番手ではなかったでしょうか。焦りすぎですね

会場へ到着した際は、事務局の皆さんを除いてほぼ一番手ではなかったでしょうか。焦りすぎですね事務局の皆さまに暖かく迎えられ、PCの接続確認なども問題なく終わりました。

CANP(CCD Astronomy Network Party)は、2018年に初めて参加させてもらいましたが、まさか自分に発表のオファーがあるとは思いませんでした。

CANとは、アマチュア用冷却CCDの普及を黎明期である'90年代より引っ張ってきた情報交換のネットワークです。

2022年2月28日(月曜)、新月期恒例のお休みをもらって(星撮りには行きませんでしたが)自宅でくつろいでいた時に、星仲間からメッセージが入りました。

「ちょっと相談が・・」

(写真はこの日のランチです)

「CANPで発表できませんか?」

CANPには2018年に初参加し、画像処理や機材運用などそれぞれの深淵を極めた方が報告していたのが頭の片隅に残っていました。

”え、自分にできる?”と思いつつ

「今回のテーマは何ですか?」と確認させてもらいました。

「天体写真を通じて星空を大切にしようという感じですが、何でもいいですよ。時間は質疑入れて60分です」

「すみません、考えさせてください」と言うのが精一杯でした。

実は、オファーを受けた際に発表できそうな内容が頭によぎっておりました。

大学時代の後輩で、今は天文のプロ界で活躍中の酒向さんに教えを受けた「天体写真における物理実験的アプローチ」というネタです。

まだまだ実践は不十分でしたが、6月までは3か月あるから、発表に耐えられる程度までまとめられそうな気がしました。

酒向さんからは、「プロの研究者がアマチュア天文界に何か貢献できることはないか」という主旨で2018年に一度講演したもらったこともある内容です。

同じ同好会仲間からも「やってみたら」とのアドバイスがあり、教えてもらった内容を紹介していいかと酒向さんに確認してみたところ、「ぜひ、発表下さい」との言葉ももらい”よし、やってみよう”と3/8に引き受ける旨を返事しました。

引き受けたものの、ここからの準備は大変でした。

ひと月もあればまとめられるつもりが、結局、発表直前まで資料作りに格闘しておりました。おかげでこの3か月で星撮りも画像処理も忘れてしまった気がします。

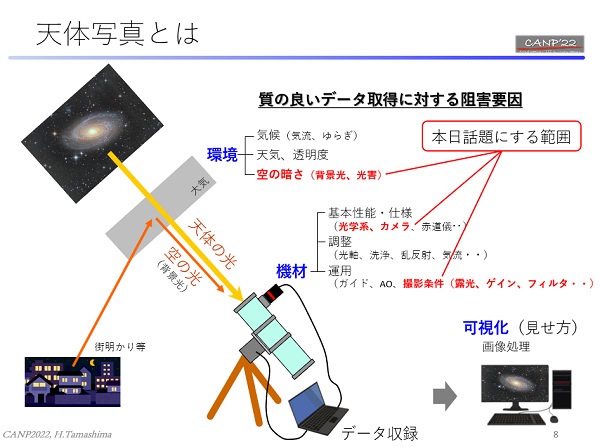

さて、内容ですが

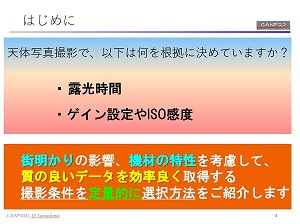

2018年の酒向さんの講演内容をベースにし、より実践的にまとめることを目指しました。天体写真をやっておられる方々には、興味をもってもらえそうな「S/N」の向上というテーマでありながら、そのほとんどは理論計算!綺麗な天体写真を得るのに、それって大事なの?って言われかねないなと思いながら、組立を考えました。

データ処理ではなくて、データ取得の話です。それも、3要素だけの・・!という言い訳がましい導入部分に4ページも使うところから自信のなさがにじみ出てます。

データ処理ではなくて、データ取得の話です。それも、3要素だけの・・!という言い訳がましい導入部分に4ページも使うところから自信のなさがにじみ出てます。

資料はできたものの枚数は45枚、事務局から伝えられていた「発表:40分」にはおさまりそうもありません。事務局へ「45〜50分くらいかかりそうです」と泣きついて、実行委員長であるOACの原野さんから「進行で調整しますから大丈夫です」という暖かい言葉をもらって当日を迎えました。

できるだけ早く会場入りして、トラブル無いよう準備しようと、12時受付開始に対し、9時過ぎに会場の「ライフパーク倉敷」へ出発しました。

下道で行くつもりでしたが、気が急いてこの日の行きだけは全線高速道路を利用(帰りおよび翌日の往復は下道利用でした)。

会場へ到着した際は、事務局の皆さんを除いてほぼ一番手ではなかったでしょうか。焦りすぎですね

会場へ到着した際は、事務局の皆さんを除いてほぼ一番手ではなかったでしょうか。焦りすぎですね

事務局の皆さまに暖かく迎えられ、PCの接続確認なども問題なく終わりました。

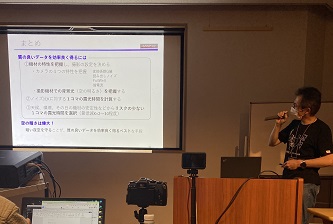

参加されているメンバーには、アマチュア天文界で有名な方が多数!こちらから一方的に知っているものの、私のことなど皆さん知らないよねとドキドキしながら自己紹介をした後に、いよいよ本題へ入ります。

「皆さまは何を根拠に(1コマあたりの)露光時間、感度設定を決めていますか?」

いきなり大きく出ちゃいました(汗)

(このスライドの背景は、黄昏時の空の色を表現してます。わかんらないよねぇ)

皆さんの表情を見ながら、(うなずいているように見えたので)伝わっているよねと思いながら説明を進め、途中、プロジェクタへの映像が途切れるトラブルもあったのですが、なんとか50分くらいで発表を終えることができました。

まとめでは、

「暗い夜空を守ることが、質の良いデータを効率良く得るベストな手段です。」と綺麗にまとめた(つもり)で満足しつつ、発表を終えました。

その後、司会の原野さんより「この講演内容に質問してみたい方、おられますか?」

ん!?、もしや、これは説明が悪かったか…と冷や汗ものの中、しばらく沈黙が…

司会からのフリもあって、ようやく質問が…

私からは、回答になっていないような受け答えでありましたが、参考になったと言っていただけました(良かった〜)。

6/4午後、6/5午前のCANP2022および、6/5午後の自主シンポジウムの全てに参加してきました。

いずれの発表も天文とそれぞれの視点で真剣に向き合った発表で非常に勉強になりました。初めてお会いした方ともお話できて良かったです。

今回、初めての発表でしたが、運営を担当されていた実行委員の方々は、皆さん非常に丁寧、親切で、安心して発表に望むことができました。またCANPで発表を聞いてくれた皆さま、データを提供してくれた天文仲間の皆さま、応援してくれた西明石天文同好会の皆さま、多大なサポートしてくれた酒向さん、大変お世話になりました。ありがとうございました。

CANPの後、西明石天文同好会のweb勉強会と、SNSで交流のあった天文グループの皆さまへという形で、同じ資料で内容を説明しました。いずれも鋭い質問を多数いただき、自分でもさらに理解を深めることができました。webでの説明をやってみて、CANPの時はちょっと急ぎすぎたかも〜と改めて反省しましたが、今後も天体写真における物理実験的アプローチを広めて、一味も二味も違う楽しみの深さを宣伝していきたなと思います。