カメラの知識(2005.11.17)

天体写真というからには、カメラを使って撮影します。

そして、大抵が一眼レフカメラを使用した撮影が主になります。

とりあえず、このページではカメラの仕組みが分からなくても天体写真が撮れるように書いているつもりです。

また、天体写真を撮るにあたって、一般的なカメラの使い方との相違点、注意点なども書いているつもりです。

とはいっても、最低限のカメラの知識はあったほうがよいのは確か。(僕は必須だと思いますよ。)

カメラの仕組みや基本的なこと(絞り、シャッター速度など)は他サイトを見て勉強してください。

お勧めはNikonオフィシャルサイトの「一眼レフ入門」のページです。

URLはこちら。http://www.nikon.co.jp/main/jpn/feelnikon/kumon/index.htm

天体写真を撮るのに必要なカメラの機能は?

固定撮影、直焦点撮影を問わず、マニュアル設定のできるカメラが必要です。マニュアル設定とは、絞り、シャッター速度が手動で決めることのできることです。ピント合わせが自動でできるかどうか(オートフォーカス機能があるかないか)は関係ないです。それに加えて、バルブ機能、レリーズが取り付けられることが必要です。

これらが付いているカメラにも、天体写真に向き、不向きがあります。それは、シャッター幕の制御方式が、機械式か、電子式かということです。

機械式シャッターと電子式シャッター

機械式シャッターはその名の通り、シャッター幕開閉を機械制御で行います。

電子式シャッターは、シャッター幕開閉を電子制御で行います。

また、両方の特性を生かした、ハイブリット方式のシャッター(高速シャッターを電子式、低速域シャッターを機械式など)もあります。

電子式シャッターのカメラは今の主流で、今発売されているカメラのほとんどは電子式シャッターです。

なぜなら、オートフォーカスやAE(露出やら絞りをカメラが自動的に決めてくれる機能)には、電子式シャッターでカメラを作ったほうが作りやすい(もしかしたら、電子式シャッターでないとできないのかな?)のと、速いシャッター速度で電子式の方が正確性があるからです。

電子式シャッターというからには、シャッター開閉に電池を使います。

天体写真は長い間シャッターを開ける必要があり、なおかつ撮影地は寒いところが多かったりするため、電池消耗が激しく、シャッターを切るのに電池を必要とする電子シャッター方式のカメラは何度も電池交換をする必要があります。カメラ用の電池って、普通の電池より高いんで、費用も馬鹿ならないですし、撮影途中で電池切れになると、シャッター下ろせなくなったりしたりと天体写真を撮るには不利になります。

電子式シャッターのカメラを使う場合、バッテリーやらACアダプタから直接電源供給できるようにカメラを改造するか、電池代を覚悟するしかないでしょう。充電池がつかえれば、使ってみるのも手でしょう。

機械式シャッターカメラ、ハイブリット式シャッターカメラを知っている限り挙げてみます。

| OLYMPUS |

OM-1 |

Nikon |

F1 |

Canon |

F-1/N |

|

OM-2 |

|

F2 |

|

FTb/N |

| OM-3/Ti |

FM |

|

TX |

| OM-2000 |

FM2/new/T |

|

TLb |

|

|

FM3a |

|

EF |

| RICOH |

XR-8/Super |

FM10 |

|

|

| CONTAX |

S2/b |

|

|

|

もし、各社のマウントレンズを持っているのならば、その会社の機械式カメラを買ってみるのもありでしょう。

Nikon FM3a、FM10以外は現在生産していないと思います。 中古品を探してみましょう。

バルブ(B)機能とは?

シャッター幕をシャッターボタンを押している間、開けっ放しにする機能です。要はシャッターボタンを押している間じゅう、撮影しているってこと。

一眼レフカメラであれば大抵の機種でついている機能だと思います。コンパクトカメラやコンパクトデジタルカメラではほとんど付いていないと思います。

分かりづらいけど、丁度真ん中赤文字で「B」って書いてあります。バルブ機能のことです。

マニュアル設定(M)にして、バルブを選ぶカメラもあります。

レリーズとは?

固定撮影でシャッターを開けている時間は数秒ではなく、数十分〜数時間になることがほとんどです。

まさか、その間じゅう手でシャッターボタンを押し続けるわけにも行きません。つかれるし、いくら三脚を使ってるからといって、手ぶれを起こします。

そこで、使用するのがレリーズ。よく、写真屋さんで証明写真を撮ってもらうときに、写真屋さんが紐のようなものを押してシャッターを切ってませんか?レリーズとは、その紐のようなものに見えるやつです。(最近はどの写真屋さんも、デジカメを使うようになり、あまり見られない光景になってしまいましたが。)

レリーズをつけておけば、一度ボタンを押して再度ボタンを押すまでシャッターを開けっ放しにできます。

また、レリーズは直接シャッターボタンを押すわけではないので、手ぶれ防止にも役立ちます。天体写真ではなく、一般的にレリーズを使って撮影するのは、主にこっちの役割が大きいでしょう。

一般的なレリーズ。一番最初の写真のように、シャッターボタンにねじ込んで使います。

シャッターボタンにねじ穴がない場合、このような電気レリーズを使用するものもあります。

レリーズをつけれない機種がある?

最近の一眼レフカメラなどでは、普通のレリーズではなく、リモコンや専用コントローラでなければ取り付けれないものがあります。レリーズ以外のものでシャッターを開けっ放しにできるのならば、固定撮影は可能です。自分の持っているカメラの説明書などでチェックしましょう。

NikonD70用の赤外線リモコン。このようにレリーズが付けられなく、専用リモコンやコントローラが必要なものもあります。

シャッター速度

シャッター幕が開いている時間です。風景写真や人物撮影など一般的な撮影では、1/1000〜1/2秒など1秒にも満たない速度で使うのがほとんどです。

しかし、天体写真では、淡い星雲、星団を取るため(直焦点撮影など)、光の曲線を作るため(固定撮影)数十分〜数時間シャッター幕を開ける必要があります。

そのため、バルブ機能を持ったカメラが必要になるわけです。

天体写真では、シャッター速度は常にバルブに設定し、そのほかのシャッター速度を選ぶことは余りありません。

長い間シャッター幕を開けているので、天体写真の世界では、シャッター速度というより、露出時間という表現がなされます。

シャッター速度について詳しくは最初に紹介したNikonの「一眼レフ入門」の「5.時間を制御する『シャッター』」の項を見て勉強してください。

露出時間で何が変わるか。

星雲、星団を望遠鏡を使って目で見ても、何かゴミが付いているかのような感じでしか見えない。

これは、人間の目がそのとき一瞬の光しか見ることのできないから。

しかし、写真は一つの紙(フィルム)に時間をかけて、同じ場所に長く光を焼き付けることができます。その為、長く光を当てていれば当てているほど淡い光を焼き付けることができるわけです。

同じ天体(M42)、同じ視野角で露出時間だけ違う物。左のほうが露出時間が長い。

固定撮影では、星が動く(地球が動いているのですが)ので、星の曲線の長さ、写しこんでいる地上物の明るさが変わってきます。

固定撮影って何?どうやって撮るの?っていう方は「固定撮影」のページをご覧下さい。

絞り

絞りは一般的に「F」で表されます。F1.4、F3.5といったように。

絞りは風景写真や人物撮影の場合、とくにポートレート写真の場合には重要視され、ピントの合っている距離(被写界深度)に影響します。

要は、ピントを合わせた撮影対象から前後どれくらいまでの距離がピントがあっているのか?ということです。

まぁ、何故そうなるのかとか、Fの数字ってどういう意味?ということは、一番最初に紹介したNikonの「一眼レフ入門」の「6.ボケが変わる『絞り』」の項で勉強してください。

理論的なことを知っていたほうが理解も早まると思いますし、ここで言っていることもばっちりわかると思いますので。

さて、天体写真では直焦点撮影などで天体望遠鏡を使う場合、カメラの絞りのように絞ることができないこともあって、主に開放で撮影することが多いです。

固定撮影で絞っても1〜2目盛り絞るくらいです。天体写真を撮る場合、被写界深度は基本的に考えません。

地上物をそんなレンズに近づけて撮影することもないでしょうし、絞りすぎると等級限界に引っ掛かり星が写らなくなります。(固定撮影での等級限界は「固定撮影」のページをご覧下さい。)

天体写真で絞りを掛ける場合、その目的は主に「周辺減光」の影響を減らすため、です。

周辺減光とは?

カメラのレンズはその性質上、レンズ中心あたりが最も性能が良く、周辺に行くに従って歪み、光量の減少が少なからずあります。

そのため、余りレンズの周辺を使わないようにと絞りを掛けるわけです。

余談ですが、最近デジカメを使うようになり、周辺減光を気にせず開放で撮り、画像処理の段階で周辺をカットしてしまうことが多くなり、これも結構有効な手段ではないかと思うようになりました。

よって、フィルムカメラ(銀塩カメラ)でもプリントする際に覆い焼きをするなどで回避できるのでしょうが、なにぶんデジカメと違いコストがかかります。

現像したフィルムをパソコンに取り込み、画像処理するといった手が使えれば、こっちのほうが楽なのかもしれません。画像処理の知識が多少必要だと思いますが。

周辺減光がどのくらい現れるか?それは、レンズの性能や大きさに関わるので一概にはいえません。やはり、安いレンズほど酷いようです。

固定撮影の場合、絞りすぎるのは星が写らなくなるので避けたほうが良いのですが、周辺減光が酷い場合、絞ってみてはいかがでしょうか。

因みに、F値は数字が大きければ大きいほど「絞りを掛けている」ことになります。逆にしないようにね。

上の隅っこが暗くなってますよね?これが周辺減光。本当は写真の四隅に現れるのですが、下の方が明るかったので分かりませんね。

レンズの曇り対策

固定撮影のとり方として、街を見下ろすロケーションで撮ることもあるでしょうが大抵が山など寒い場所での撮影になると思います。

直焦点や拡大撮影でも同じように、山など寒い場所で撮る事が多いでしょう。

冬は当たり前だとしても、夏でさえかなり夜は寒いです。自分の防寒対策もすることも当然ですが、時にレンズが曇ることがあります。

レンズの曇り対策として、電熱線で暖めるヒーターを作る手があります。作り方は「露除けヒータ」のページに載せてありますので、作ってみてはどうでしょうか。

かなり簡単にできます。

電熱線を使ったヒーターはバッテリや電源がないと使えないのが欠点です。僕は大須で投売りされていた密封型鉛蓄電池を買い、それを使っていますが、なかなかそうはいかないでしょう。

そこで、カイロを使って暖める方法もあります。登山用のカイロなどが登山用品店で売っていたりするので、使ってみるのも一つの手でしょう。

また、簡易カイロ(スーパーで売っていたりするこするとあったかくなるやつです)も使えるとは思いますが、ちょっと工夫しないと外気に負けてしまいます。

何も無い場合、アルミホイルを巻くという手段でも効果がある、と聞いたことがありますが真偽は不明です。

電熱線でもカイロでも、レンズ周り(絞り環、ピントがあるところ)に巻くようにしてあげればOKです。

レンズの焦点距離

固定撮影で星を流して撮る、ガイド撮影で星座全体を撮るといった場合には、一眼レフカメラ用の交換レンズを使うことが主でしょう。

星座、星団をとる、といった場合はカメラ本体を望遠鏡に取り付け、望遠鏡のレンズをカメラ用レンズの代わりに使います。望遠鏡がすごい望遠レンズの役割をするわけです。

そこで、どちらの場合でも影響してくるのが「焦点距離」です。

焦点距離にある28mmとか50mmの意味や何が変わってくるかは、毎度おなじみNikonの「一眼レフ入門」の「2.光の魔術師『レンズ』の不思議」で勉強してください。

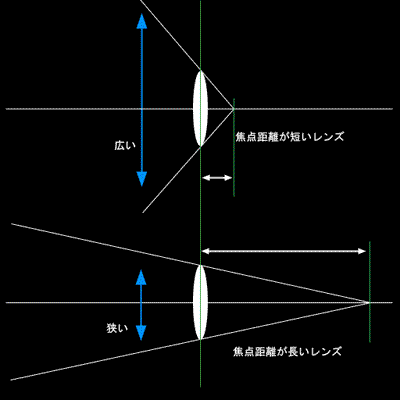

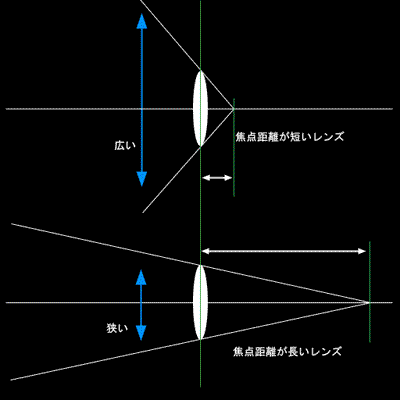

Nikonの一眼レフ入門を見たうえで、何故焦点距離が短いと広角に、長いと望遠になるかというと、

ということで、写る範囲が変わるためです。

焦点距離は望遠鏡でも同じことが言えるので、焦点距離1000mm(f=1000mm)とかいてある望遠鏡ならば、焦点距離1000mmのレンズをつけたのと同じことになります。

固定撮影ならば、通常レンズ以下(焦点距離50mm以下)のレンズを使うことが多いですし、ガイド撮影ならば、とりたい物によって、様々な焦点距離のレンズ(望遠鏡)を使います。

どのISO、フィルムの種類がいいのか?

フィルム感度、ISOとは何ぞや?リバーサルフィルム?という方は何度も登場しているNikonの「一眼レフ入門」の「3.フィルムは光の記憶装置」の項を見て勉強してください。

天体写真の世界では、リバーサルフィルムが使われるということもあり、ISO100〜400程度のもの、ネガフィルムでは高ISOのものが使われたりします。

最近は高ISOでも粒子が昔ほど粗くないようで、それなりに使えるようです。ISO800程度のネガフィルムまでを使ってみるのも良いでしょう。それ以上だと、やはり写真が粗くなるのでお勧めはしません。ISO400程度のものが露出時間と粒子の粗さから考えて、良いと思います。

リバーサルフィルムとネガフィルムではどっちがいいか?といわれると、僕がリバーサルフィルムばっかり使っているためかリバーサルフィルムが良い、と答えてしまいます。

しかし、ネガフィルムより値段が高い(24枚撮りのもので1000円前後します)く、そのため、慣れない人にいきなりリバーサルフィルムを勧めるのもなぁとも思います。

最初はネガフィルムで撮ってみるのがいいのではないでしょうか。

因みに僕が良く使うフィルムは

富士フィルム プロビア400

コダック エクタクローム100

です。天体写真じゃなければ、富士フィルムのベルビアなんかも使います。

増感処理

リバーサルフィルムでは高感度フィルムがなかなか無く、ISO400のフィルムで10分相当のものをISO100で40分掛かることになり、一晩で撮れる写真数も減ってしまうし、ガイドミスなどの危険性も高くなったりしてしまいます。そこで、ISO100のものをISO400相当の感度に上げるため増感処理をかける事がありあます。

増感処理とは、フィルムの現像処理時間を長くして感度を上げることです。但し、通常の処理時間より長くした分、フィルムの粒子も粗くなってしまいます。なので、あまり多用するものではありません。

増感処理は撮り終えたフィルムを現像処理に出すとき(写真屋さんに持っていったとき)、+1、+2といった具合で依頼します。ISO100のものを+1増感するとISO200相当に、+2増感するとISO400相当になります。

増感処理にはフィルムの向き不向きがあります。プロビア、エクタクロームは増感処理に耐えれるフィルムだそうです。ネガフィルムで増感処理するのは避けたほうが良いでしょう。

トップページに戻る

©vivo 真夜中の観測日記