2025/10/12製作

2025/11/3掲載

LiFePO4リチウムイオンバッテリーにつける残量モニタ表示+子端子台を接続する親端子台1つと、赤道儀近傍において赤道儀、カメラ、乾燥空気装置、ヒータ、USB用5V電源を取るための子端子台2つを製作しました。

鉛シールドバッテリーではバッテリー毎に7セグLEDのミニ電圧計を付けて運用しています。リチウムイオンバッテリーでもそれでいいかなと考えていましたが、欲が出てきて残量表示ができるバッテリーモニターにしたいと思うようになりました。

シャント抵抗で電流を測る方式のものにしようと考えていたのですが、Amazonで見つけた

こちら(YFFSFDC デジタル電圧計 バッテリー残量表示計)があまりに安いこともあって、目安程度になればいいかなと思って購入しました。

購入金額は695円でした。

スイッチは表示面側に1つ、裏面側に1つの2つしかありません。通常は表スイッチしか押しませんが、設定を行う際に裏スイッチと表スイッチの両方を使い、かなり複雑な動作をします。

・表示切替(残量表示→電圧表示→表示OFF→残量表示(以降繰返し))

・このスイッチを押したまま、モニタの電源端子(電圧検出端子)をバッテリーにつなぐと設定モードに入ります。

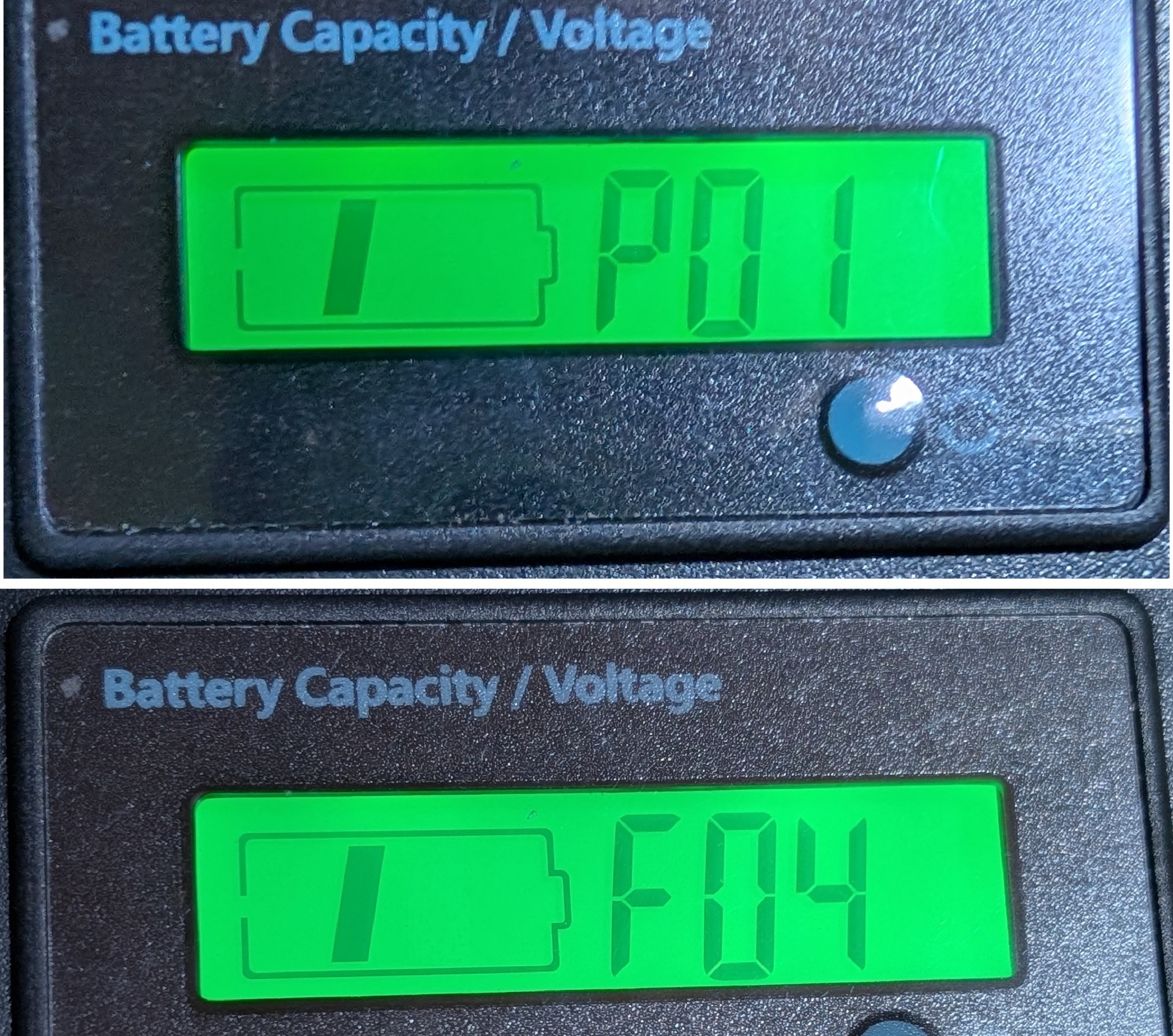

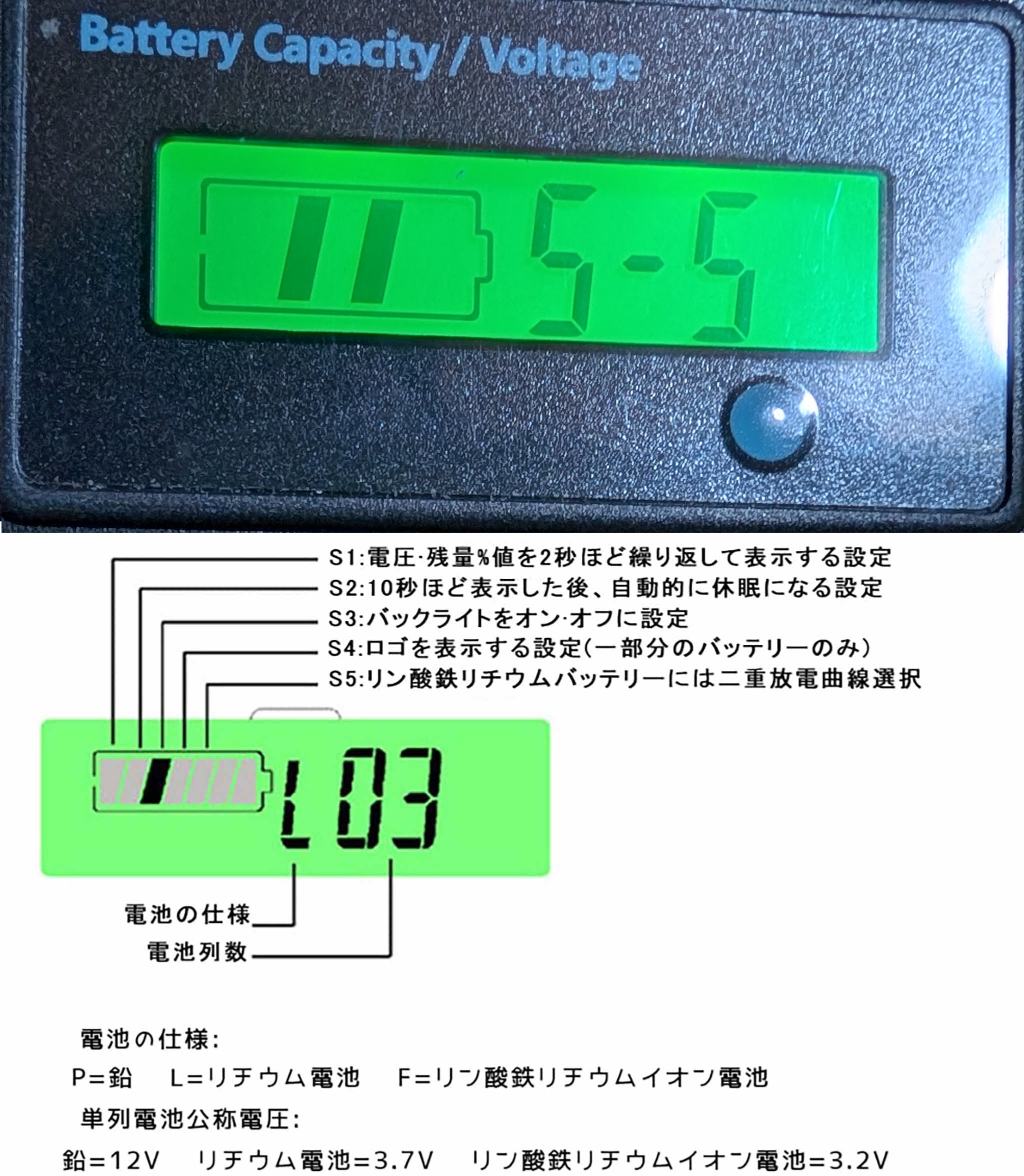

設定モードに入れると、この写真のように表示されます。

最初の1文字目のアルファベットがバッテリーの種類(P=鉛、F=リン酸鉄リチウム、L=リチウム)、最後の2文字の数字がバッテリーの公称電圧(●の部分の数字を選択する、P:12V×●、F:3.2V×●、L3.7V×●)の選択です。

12VのLiFePO4の場合はF04(3.2×4=12.8Vの公称電圧)を選択します。

設定の操作手順は以下の通りです。

|

F04が表示されている状態で、表スイッチを長押しし、表示が「S-1」になることを確認します(動作設定のモード)。

(写真は、「S-5」に変更した後の状態です)

裏スイッチを押す度にS-1→S-2→S-3→S-4→S-5→S-1(以降繰返し)と変わります。どの動作設定を変更するかを示しています。

選択した動作設定の状態(例えば、S-1)で表スイッチを押すと対象毎に設定のON⇔OFFが入れ替わります。電池マークの中のセグメントが左からS-1,S-2…を示していて、設定がONなら点灯、OFFなら消灯で示されます。

それぞれの動作設定の意味と、私の設定内容を表に示します。

| 動作設定 | 意味 | 私の設定 |

|---|---|---|

| S-1 | 電圧、残量表示を約2秒おきに繰り返して表示する設定 | OFF |

| S-2 | 約10秒表示したあと、表示が自動的に消える設定 | OFF |

| S-3 | バックライトの設定(ONなら点灯、OFFなら消灯) | ON |

| S-4 | 機能なし | OFF |

| S-5 |

リン酸鉄リチウムバッテリーの残量計算(二次放電曲線)の設定 リン酸鉄リチウムバッテリーで使用する時は必ずONにする |

ON |

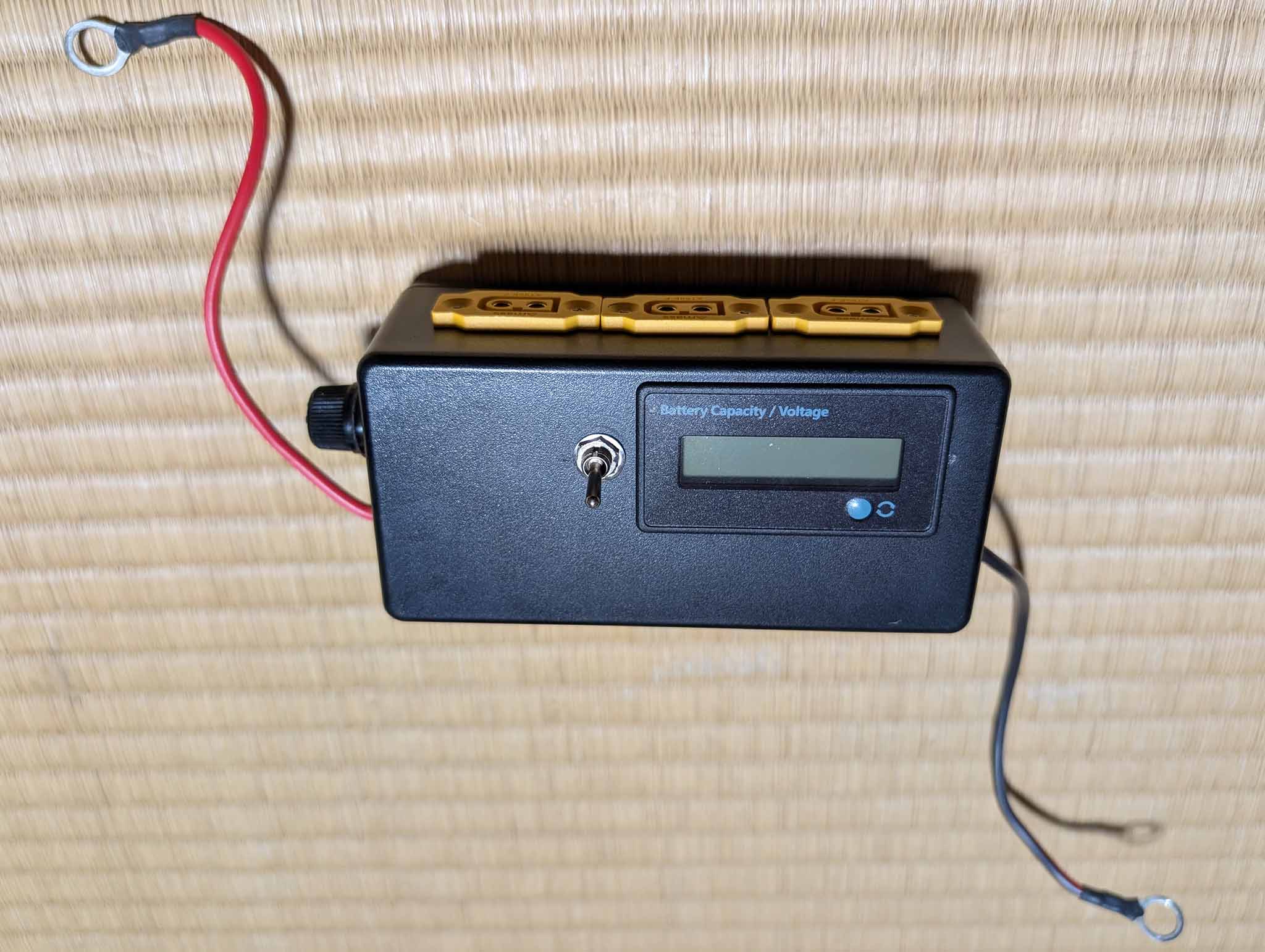

リチウムイオンバッテリーに取り付ける親端子台を作りました。

親端子台には、以下の5つの機能を搭載しています。

| 1.バッテリーモニタ | バッテリーの電圧、残容量を表示する |

| 2.バッテリーモニタ用スイッチ | バッテリーモニタの表示をON⇔OFFするトグルスイッチ |

| 3.端子台 | 子端子台を接続するためのXT60メスコネクタ×3 |

| 4.入力端子 | 電源を入力する端子でバッテリーの出力端子に接続する |

| 5.ヒューズ | ショート時に電源を遮断するメインヒューズ(15A) |

親端子台に接続し、各赤道儀の傍で電源を取るための延長ケーブル&DCジャック×5の子端子台です。

延長ケーブルは約2mあり、DCジャックは0.5A用が×4、5A用(冷却カメラ用)が×1という構成です。

2台運用ですので、2つ製作しました。

バッテリーに取り付けた状態です。 2つの子端子台とは別に、3分岐のシガーソケットもワニ口クリップでバッテリーに取り付けして使用します(このシガーソケットは鉛バッテリーでも使うので、現在はワニ口クリップ仕様にしていますが、いずれXT60コネクタを付けたシガーソケットも作る予定で、親端子台のXT60端子は1つ予備があります)。

使用するLiFePO4バッテリーはLiTimeの12V-100A、XTmini、Bluetooth対応型にしました。スマホからBluetoothで残量確認できますので、このバッテリーモニタは冗長ですが、いちいちスマホを出さなくてもすぐに簡易確認できる方がおそらく便利だと思っています。

残量モニタ表示の様子です。

スイッチを押すと、表示が、電圧→残量%表示→表示OFF→電圧(以降繰返し)という形で変わります。

部品です。共立エレショップ他で購入しました。

| 名称 | 型式 | 購入元 | 使用数(個) | 購入額(円) |

|---|---|---|---|---|

| プラケース | TW7-5-13SB | 共立エレショップ | 1 | 385 |

| プラケース | TW5-3-10SB | 共立エレショップ | 2 | 462 |

| ヒューズフォルダ | FH-001AF | 共立エレショップ | 1 | 352 |

| DCジャック(大電流) | 721A | 共立エレショップ | 2 | 1,540 |

| DCジャック | MJ-14 | 共立エレショップ | 8 | 968 |

| トグルスイッチ | MTS-102 | Amazon | 1(5個入り) | 450 |

| XT60コネクタ(オス/メス) | XT60E-F | Amazon | 3(10セット入り) | 1,799 |

| 14AWGケーブル | 14AWG×5m | メルカリ | 1(5m) | 1,600 |

| 1.5sqケーブル | 1.5sq切り売り | ホームセンタ ムサシ | - | - |

| 熱収縮チューブ | - | ホームセンタ ムサシ | - | - |

| 合計 | 7,556 | |||

プラケース(TW7-5-13SB)を使用し、鉛筆でプラスチックケースにバッテリーモニタの大きさに合わせた四角枠を書いて、若干小さめの位置にΦ2程度のドリルで複数穴を開けました。

それぞれの穴はつながっていなくて構いません。

ニッパーを使ってドリル穴間を切っていき、このような四角の穴にしました。

やすりを使って、穴側面の凹凸を平らにし、狙いの大きさまで四角穴を広げました。

また、穴の両サイドについては、バッテリーモニタの抜け止めラッチが通るよう若干凸状に広げました。

同様に鉛筆でプラスチックケースに端子サイズに合わせた四角枠と取付ネジ穴を書いて、同様の加工をしました。

この時点で自分は気づいていないのですが、この穴、本当はバッテリーモニタと干渉しないよう反対面にあけるつもりだったのですが、勘違いしてバッテリーモニタ側にあけてしまいました。

ヒューズボックス用の穴、トグルスイッチ用の穴をあけてケースの加工が終わりました。

この時点で当初計画とXT60用の穴(小さい四角の3か所)を反対面に空けてしまったことに気づきました。バッテリーモニタとの干渉は問題なかったのですが、ヒューズボックスとギリギリ干渉することに気づきました。

ケースを再購入して作り直すことも考えたのですが、ヒューズボックス側を削ることで、ギリギリ干渉を回避できそうだったので、このまま製作を続けました。

マイナス側の配線を作りました。

バッテリーに接続するのがこの写真で右端です。ここをAWG14(2sq)にし、その先を1.5sqで3分岐+バッテリーモニタへの出力×1をはんだ付けで取り付け、熱収縮チューブで絶縁しました。

マイナス側の配線の取り回しを確認しています。

問題なさそうです。このまま半田付けしました。

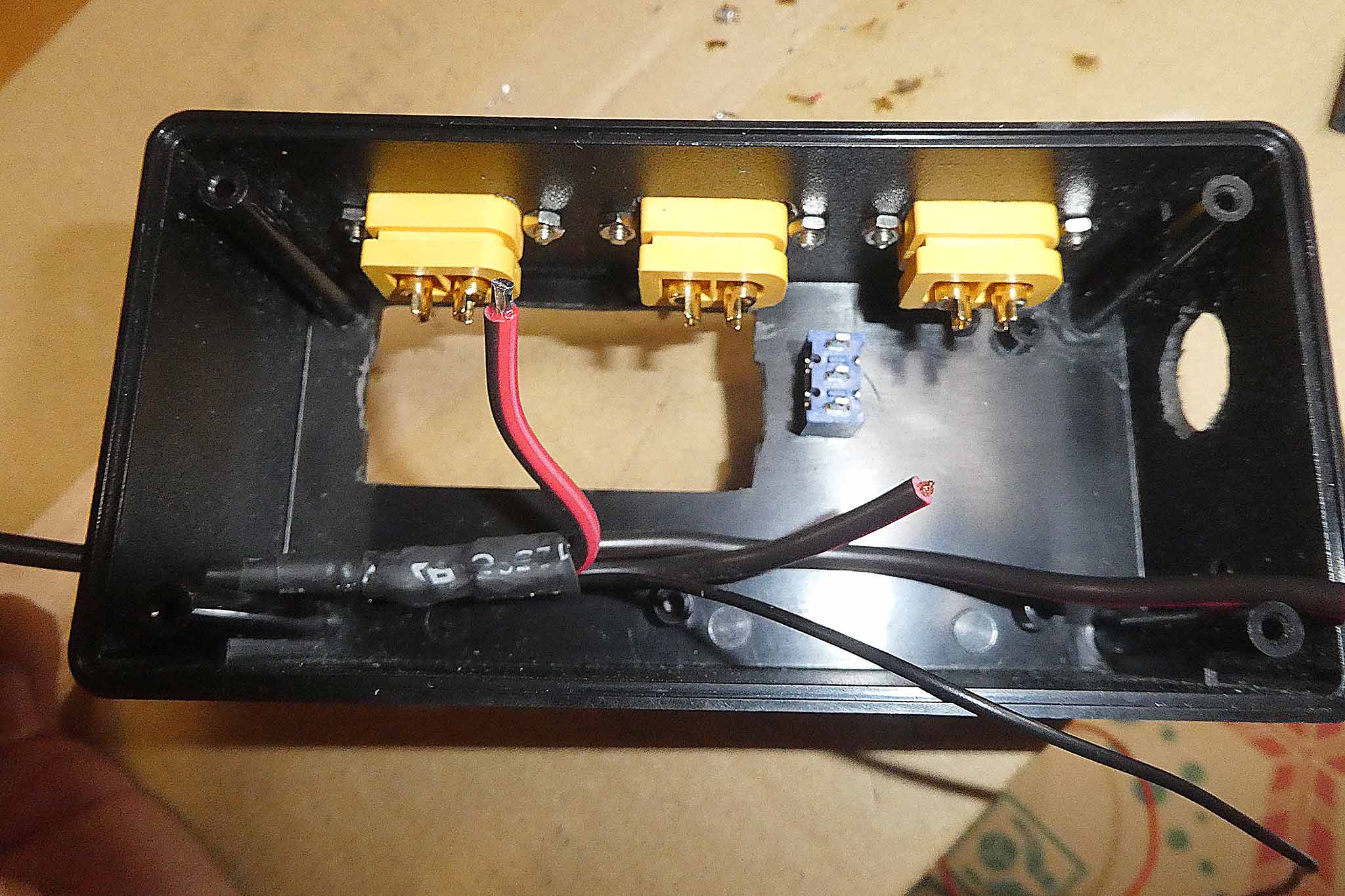

プラス側の配線も取付し、配線が完了した状態です。

右のヒューズボックスの端子付近の干渉余裕がほとんどなく、配線が苦しい様子がお分かりいただけると思います。トグルスイッチの端子まで干渉する状態で半田付け作業に苦労しました。

仮にXT60の端子が逆側であってもトグルスイッチとヒューズボックスの干渉が苦しかったです。

ケースへの穴開け作業前に、完成状態を十分にイメージしておかないといけないですね。

今回はなんとか配線できました。これで裏ブタを閉じれば完成です。

プラケース(TW5-3-10SB)に穴加工を行いました。

DCプラグ穴は単にドリル穴をあければいいだけですが、延長ケーブルを通す穴は、このように2つの穴をドリルであけて、間の壁をニッパーで切り取ることで、2つの穴が眼鏡状につながった状態にしました。

実用上は大きめの穴を1つ開けるだけでもよかったのですが、ちょっとしたこだわりです。

配線がおわった状態です。こちらはAWG14(2sq)のケーブルをケースに引き込んだあと、1.5sqのケーブルを5分岐しています。

引き込み線が引っ張られて中の端子に力がかからないように、タイラップを巻いて抜け方向のストッパにしています。

DCジャックは全部Φ5.5×Φ2.1ですが、4つはMJ-14(定格12V,0.5A)にし、1つだけ冷却CMOSカメラ用に定格が24V,5Aの721Aを使いました。ただ、作ってから気づいたのですが、721Aは差込が緩く使用中に抜けないか心配ですが、このまま運用してみます。

これで裏ブタを閉じれば完成です。