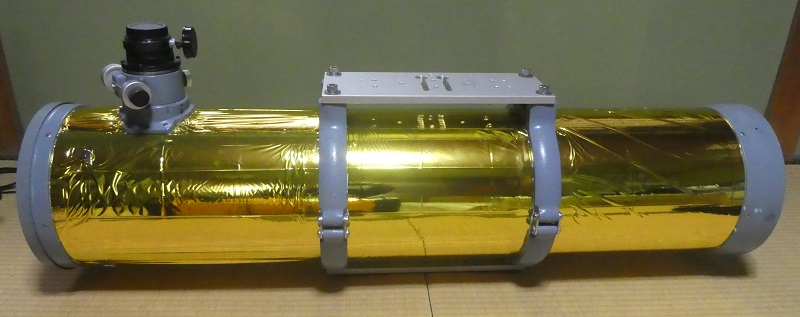

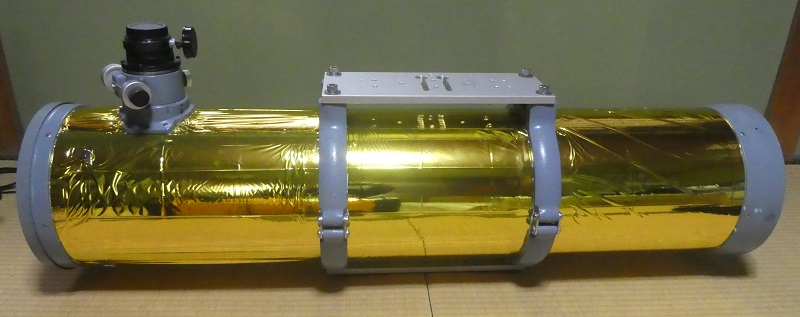

MT-200(ニュートン反射鏡筒)のアルミシート巻き

〜鏡筒の放射冷却抑制による鏡面結露防止&結像安定化〜

2022/2/28製作

これをやってみようと思い立ったのは、Twitterの投稿を拝見したがきっかけです。

Googleで「アルミシート 鏡筒」とか「筒内気流 放射冷却」で検索してみると実証例を紹介したページが出てきます。

鏡筒は放射冷却により外気より冷えてしまい、それにより鏡筒内空気が冷やされ結露や結像悪化につながる

ニュートン鏡筒は十分に外気と温度順応させることが大事で、30分程度筒先を解放して放置しておけば外気温度と筒内温度は一致して安定すると信じ切っていた私には、眼から鱗の発想でした。

私の主力機であるタカハシのMT-200やε-180EDは金属鏡筒ですが、その表面の塗装は放射率が高いため、放射冷却により鏡筒が外気温度よりも冷えてしまうというのです。調べてみると塗装面の放射率は0.9程度、金属光沢面は0.1未満という情報がありました。

放射率 + 反射率 + 透過率 = 1

となることから、反射率の高い金属光沢面は放射率が低いことになりますので、金属光沢のあるシートを鏡筒に貼り付ければ、この対策になるという理屈です。

この理屈に従うと、伝熱による外気温度との順応は大事ですので、できるだけ薄いシートで金属光沢のあるシートを巻きつけるのがよろしいということになります。アルミ箔は適切ですがすぐに破れてしまうことが難点ですので、比較的強度があるPET素材のフィルムにアルミを蒸着したシート(アルミブランケットとかエマージェンシーシートとか呼ばれているもの)が安価で適切そうに思いました。

ここではその貼り付け施工をやった記録を紹介します。

アルミ蒸着シート

Amazonで買いました。5枚入りで、1,426円でした。

他に3枚入りもあります。

また、アルミ蒸着シートやアルミブランケット、エマージェンシーシートなどで検索してもらうと銀色のもの金色のものがいろいろヒットします。

なお、100均でも売っています。

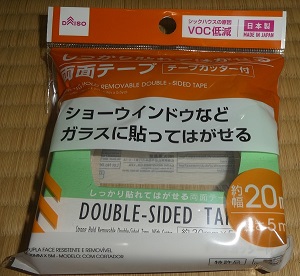

両面テープ

剥がすことも考えて、紙素材ではなくフィルム素材にし、且つ、剥がせることを唄っているものにしました。

これは、貼り付けの際にも貼り直しが出来たことで、良い選択であったと思います。

こちらはダイソーで購入しました。できるだけ幅広のものと考えて20mm幅を選択しました。

ネットで先人たちの情報を調べると、アルミシートを貼り付けた後、シート表面はツルツルして持ちにくくなるし、シート表面を持つと破れる懸念があるとのことで、鏡筒バンドを付けたまま露出した表面にのみ貼り付けることにしました。

幸い、私はスパイダー光条の向きが変わることがないよう、鏡筒バンドは運搬時を含めてまったく外さない運用をしておりますので、アルミシート貼り付けによる不都合は少ないです。

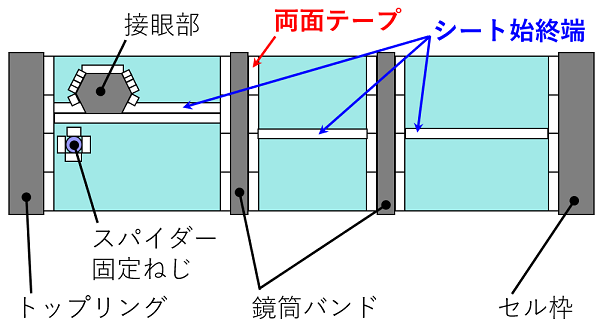

アルミシートを貼り付ける箇所の隅になる部分全てと、アルミシートを1周巻きつけた際の始終端になる部分、つまり貼り付け後のシートの外周になる位置全てについて、鏡筒側に両面テープを貼り付けます。

この際に、両面テープは長くても10cm程度の長さで一旦切断し、剥離紙を部分的(約10cm以内の単位)に剥がせるようにしておきます。

実際に貼り付けた状態は、このような形です。

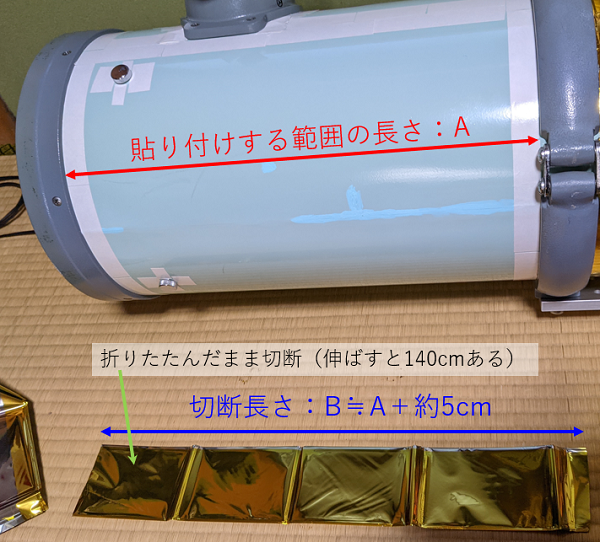

購入したシートは140cm×220cmでした。

貼り付けする鏡筒の外径周長を確認(今回は、MT-200、鏡筒外径が25.6cmで周長は約80cm)します。

シートの短い方の長さである140cmで鏡筒の周長を十分にカバーできますので、220cm長さの方について、貼り付け範囲より約5cm程度長めに切断します。

切断は短冊状に折りたたんだまま220cm方向だけを延ばして、はさみで切断するのが楽でした。

写真は、切断後の状態です。

ここまでは、接眼部側で説明しましたが、ニュートン鏡筒の場合は障害物が少ない主鏡側から貼っていくのがおすすめです。

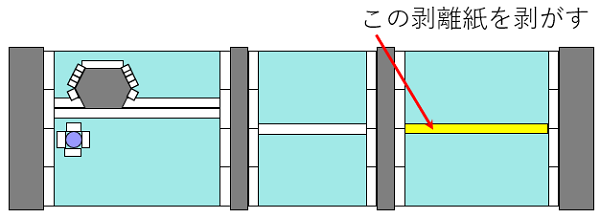

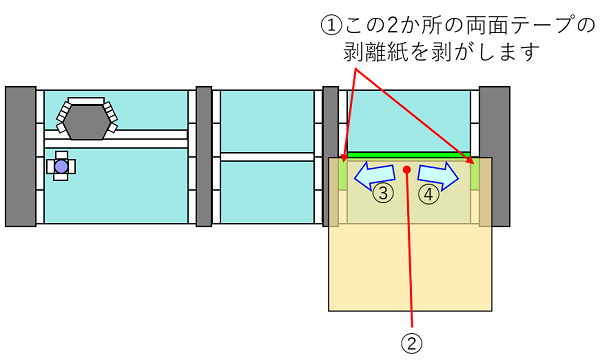

まず、始終端になる、この両面テープの剥離紙を剥がします。

次に

①アルミシートを剥離紙を剥がした両面テープに半分程度かかるように位置合わせします。

②左端を押さえて、③右端を引っ張ります。

④左から右に向かって両面テープにシートを軽く押さえつけて、仮止めしていきます。この時に3本目の手が欲しくなりますが、指をうまく使いながら押さえるか、他の人に手伝ってもらうと上手に貼るなど工夫して見て下さい。

この時に、必要があれば、シートを持ち上げる方向に引っ張れば両面テープから剥がれて、貼り直しすることができます。

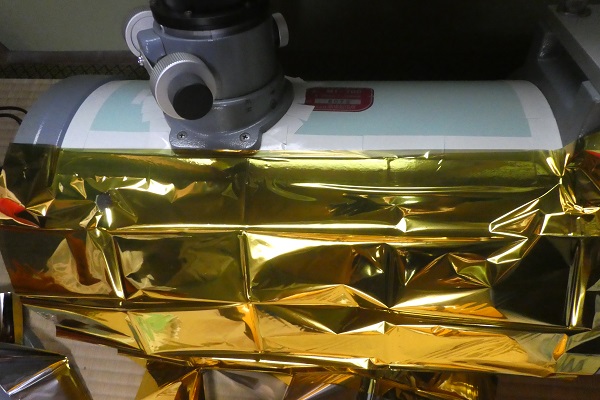

写真ではこんな感じですが、この写真、上記までの説明と2箇所違っています。

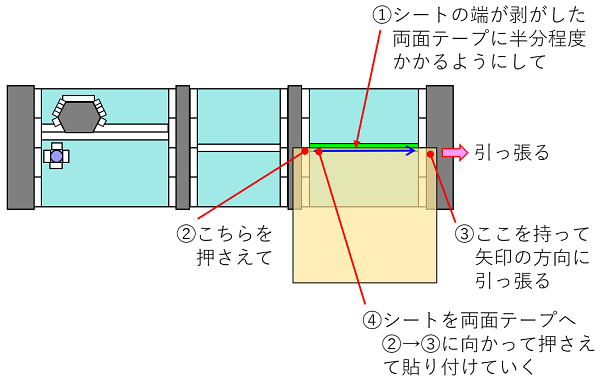

①左右両方の両面テープの剥離紙を剥がします(約10cm)(この時にシートが貼りつかないよう、シートは持ち上げる感じにしておきます)。

次に②あたりを右の手の平で押さえて、③の方向へ左の手の平でシートをシワにならないよう伸ばしながら、左手を矢印にそって動かしていき、左の両面テープにシートを軽く押さえます。

さらに、逆に②あたりを左手の平で押さえて、今後は逆に右の手の平で、④の矢印にそって、シートを右方向へ伸ばす感じで右の手の平を右に動かしていき、右の両面テープに軽く押さえます。

貼り付けた感じが気に入らなければ、シートを両面テープから剥がして貼り直して下さい(うまく、シートと両面テープの間で剥がすのがコツです)。

良い感じになれば、右左の両面テープの隅まで、手でしっかり押さえて、シートと両面テープを貼り付けます。

これをひたすら繰返して1周回る感じです。

最後に最初に剥がした始終端になる両面テープにシートを貼り付けて、1周の貼り付けが完了になります。

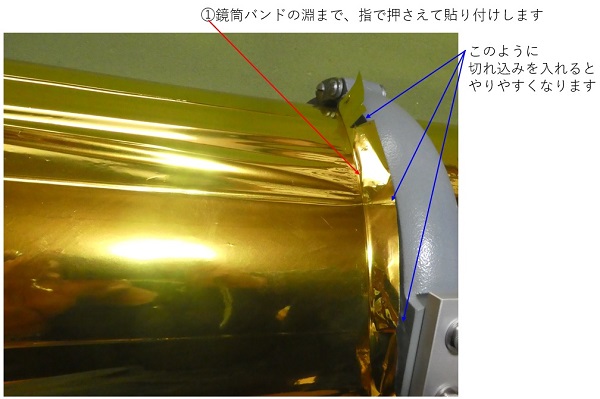

鏡筒バンドなどのエッジ部はこのようにはみ出たシートに切り込みを入れるて、エッジまで指で押さえて貼り付けるとやりやすくなります。

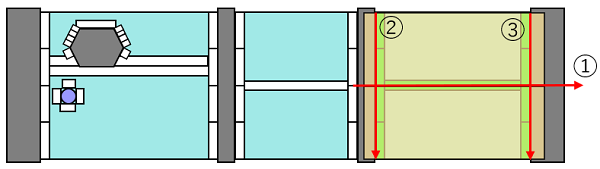

余分なシートを切断します。

まず、①のラインについて、カッターナイフを使って、両面テープに貼り付けた線にそってシートを切断します。ギリギリを切ろうとすると、シートの方が短くなって両面テープが見えてしまうことがありますので、丁寧に、数mm長めに切るような感じでやります。

次に、②と③についいて、エッジにカッターナイフを当てる感じで、はみ出したシートを切断していきます。

以上で1箇所目貼り付け完了です。

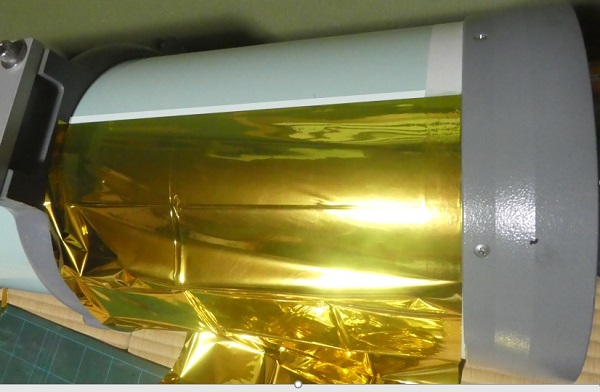

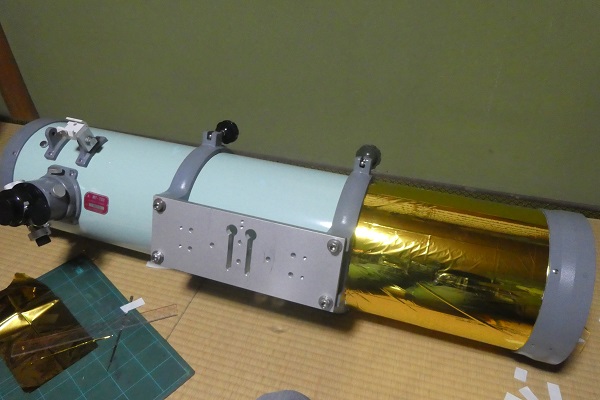

初めての貼り付け作業で慣れてなくて、1箇所目はちょっとシワが多めになってしまいました。

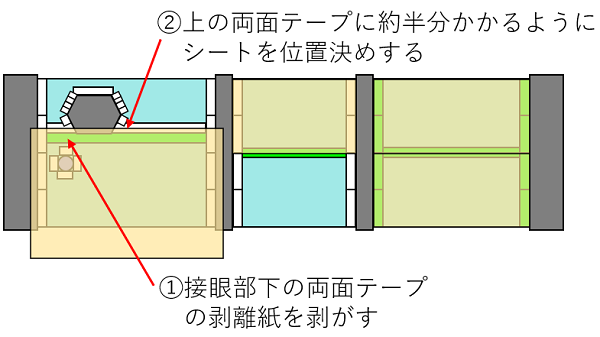

①接眼部直下の両面テープの剥離紙を剥がして、②シートの端を上の両面テープに約半分かかるように位置決めして、①で剥がした両面テープにシートを貼り付けます。

これが貼り付け後の写真です。

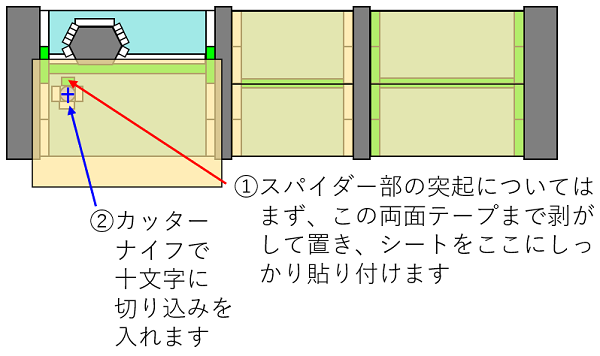

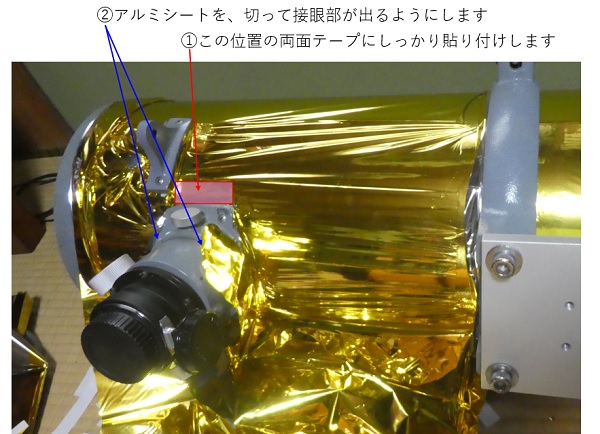

①の両面テープ剥離紙を剥がして、アルミシートをここにしっかり貼り付けます。

②スパイダーのネジの上をカッターナイフで十文字に切り込みを入れて、ネジの頭が抜けるようにします。シートが裂けてしまわないように慎重に行ないます。

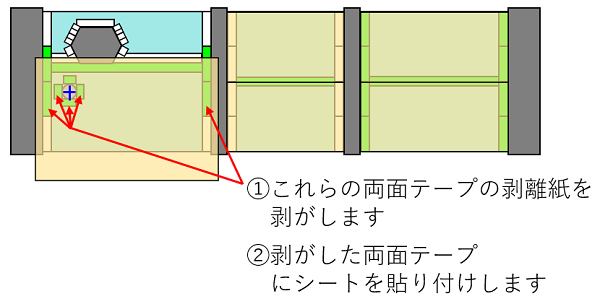

①これらの両面テープの剥離紙を剥がします。

②剥がした両面テープにシートを貼り付けます。

接眼部周りもスパイダーのネジと同じように貼っていきます。

①の両面テープにしっかり貼り付けした後、②アルミシートを切って、接眼部が顔を出すようにします。

この後、接眼部周りの両面テープ剥離紙を剥がして、貼り付けを繰返していきます。

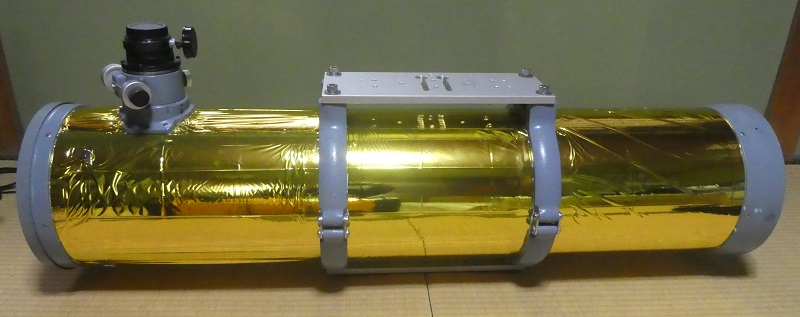

後は、はみ出たシートをカッターナイフで丁寧に切断して完成です。

真ん中セクションが一番上手に貼れました。

接眼部側は貼りなれた後、一番最後にやったのですが、やはり難しい。シワシワです。

もう一回やればうまく貼れるような気がしますが…

スパイダーねじの周辺

接眼部の周辺

反射望遠鏡で筒内気流が問題になりやすい理由の解説は目からうろこです。

結露対策としては、鏡筒のアルミシート巻きに加えて、主鏡の背面に蓋をする(セルがシースルーの場合)のも効果が高いようです。

アルミシート巻きをしてから曇ったことはないという心強い情報をサイトオーナー様から別途いただきました。