ELシート(無機ELシート)はインバーター電源が必須と思っておりました。

A3以上の大判のELシートを点灯させる電源はそこそこ高価で導入に二の足を踏んでおりましたが、なんと50/60HzのAC100Vでも光るらしいのです。

ならば作ってみましょう。

(2022/9/26追記)

製作から2年弱使用しておりますが、AC100Vでフラット光源として十分な明るさで発光し、フラット光源として問題ないです。

高価な高周波インバーターは不要で、自宅では、100Vコンセントだけで使用でき、遠征でもAC100Vのインバータがあれば使用可能です。

安上りで、明るすぎないおススメなインバーターレスEL光源です、

ELシートは

EL ITYLAB

というお店で購入しました。

メールでやり取りしただけですが、丁寧な対応をしてくれるおススメのお店です。

私が購入したのはこちらのA3サイズです⇒A3サイズELシート

EL光源は無機ELと有機ELがありますが、フラット光源に使用するのは無機ELです。有機ELは低圧のDC電源で光りますがまだ高価で大型の有機ELシートは市販されていないと思います。一方で、無機ELは大判サイズが安価に手に入りますが、明るく点灯するには70〜110V程度の交流(300〜800Hz)が必要で、周波数が高いほど発光効率が良く明るくなります。

ただ、商用交流の50〜60Hzでも発光し、フラット補正用の光源はあまり明るい必要がありませんので、50/60HzのAC100Vで十分なのです。

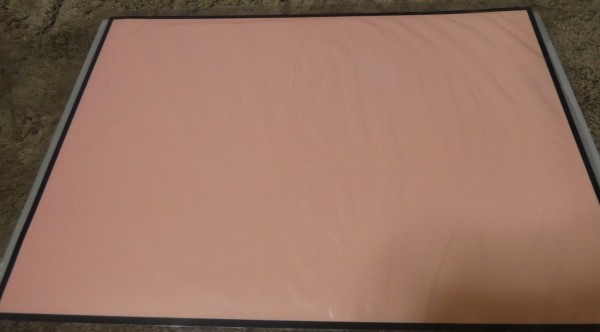

こちら裏面

4辺1周に電極が走ってます。

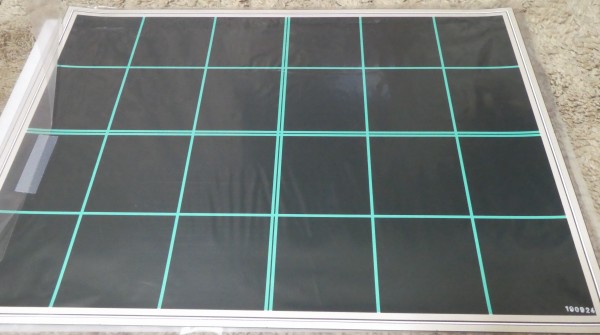

これは製造年月日でしょうか?

購入は2020/7でしたので1年弱の在庫ということかな

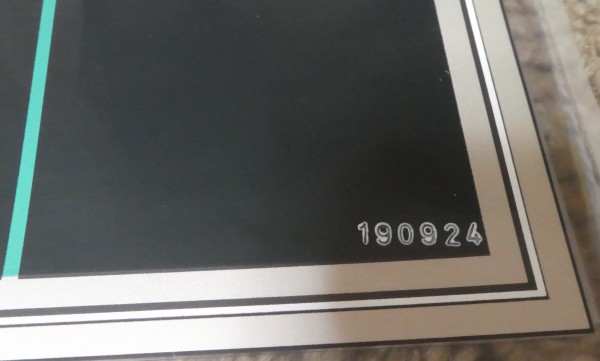

これは同時購入した銅箔の電極です。

HPでのおすすめに従って、銅箔テープ20cm付コネクターコードを購入しました。

オスコネクタが付いています。

コネクタの種類は、「日本圧着端子製造株式会社のSMP-02V-B 黒、ピンはBYM-001T-P0.6」相手側のメスコネクタはSMP-02V-BC 黒、ピンはBHF-001T-0.8BSです。

購入の際に相談すれば、メスコネクタを同時に購入できました(ケーブル付きはHPに掲載されています)。

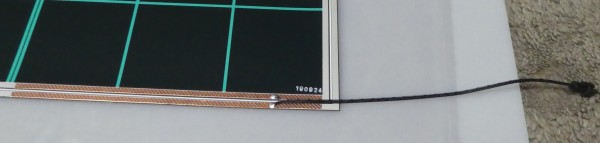

銅箔コネクタを取り付けました。

貼り付けるだけで簡単です。接着面を触らないよう注意しながら貼り付けました。

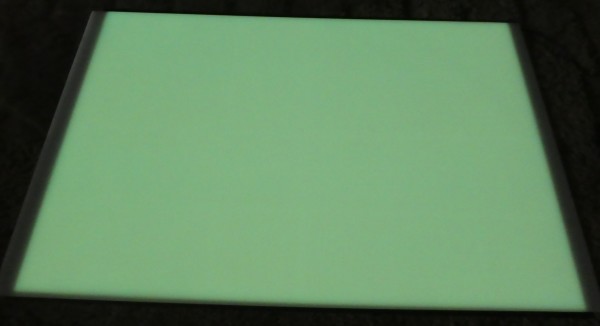

早速、AC100Vにつないで点灯してみました。

flat光源としては十分な明るさです。

色合いが若干緑に寄っているのが残念ですが、補正可能な範囲内で実用上問題ありません。

もう一点、裏面の配線(プリント)が透けて見えるのか、格子状の明暗が若干出てしまいます。

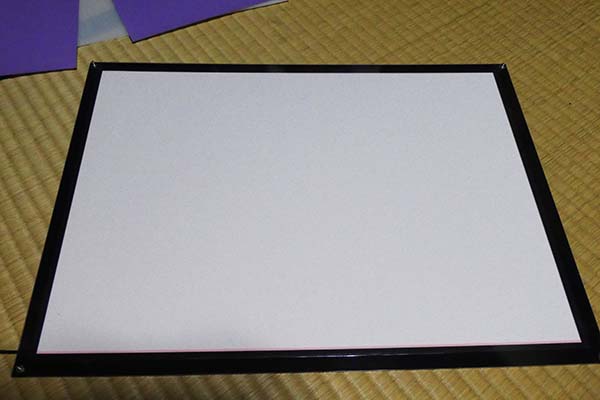

拡散用に使う乳白色のアクリル板を重ねてみました。

格子状の明暗は目で見る限りでは見えなくなり、問題なさそう。

実際の使用時には、ELシートと乳白色のアクリル板の間に、色調整と減光を兼ねたOA紙(インクジェットプリンタで色調用の前面印刷)を挟みますので、さらに拡散されてフラット光源として十分にフラットな光になりました。

続けて、AC100Vへ接続するケーブルを作ります。

材料はこちら

ケーブルの被覆剥がれなどでショートした場合に備え、念のためヒューズを取り付けました。

完成です。

次は、ELシートの絶縁を兼ねてアクリルシートでサンドイッチにします。

(ラミネート加工をしようかと思っておりましたが、A2サイズのラミネートが必要なのと、加熱に耐えられない可能性を心配してやめました。)

アクリル板ですが、アクリルショップ はざいやで購入しました。

切り売りしてくれて、ホームセンターで購入するより安かったです。

購入したのは、以下の3枚です。

・アクリル板透明【指定無し】(押出し) 厚さ 1mm サイズ 330×455 mm

・アクリル板(黒)【指定無し】(押出し) 厚さ 2mm サイズ 330×455 mm

・アクリル板乳半【コモグラス】(押出し)432L 厚さ 2mm サイズ 330×455 mm

さて加工開始です。

ELシートの裏面に黒のアクリル板(2mm厚)、発光面に透明のアクリル板(1mm厚)を用いて、この2枚でサンドイッチします。

乳白色(乳半)は、透明アクリルの前において光の拡散用に使用します。

3枚の板を重ねて、4隅にドリルでボルト遠し用の穴をあけました。

この写真では、ELの配線を沈める凹みを作るため、まずドリルでモミつけしています。

ドリルでのモミ付け後に彫刻刀とはんだごてを使ってこのように凹みを仕上げました。

見んため汚い感じですが、ケーブルを通すだけなのと、ELシートの裏に隠れるため完成したらこの雑な工作は分からなくなります。

ELシートを仮に載せてみると、凹みに配線がきちんとおさまりました。

ELシートを黒と透明のアクリルシートで挟み、4隅をボルトナットで締めあげて、4辺の端面には透明の梱包テープを貼って、アクリル2枚を合わせた端面隙間からの湿気侵入をおさえる工夫をしました。

(ELシートは、湿気と紫外線に弱いそうなので)

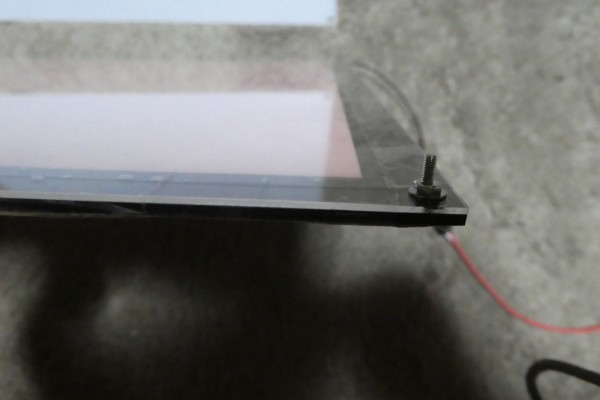

4隅のボルトはこんな感じです。

4辺の端面に貼った梱包テープも見えるので貼り方わかると思います。

乳白色のアクリル板にはナットが通るよう4隅のドリル穴を大きめに広げてこのように重ねます。

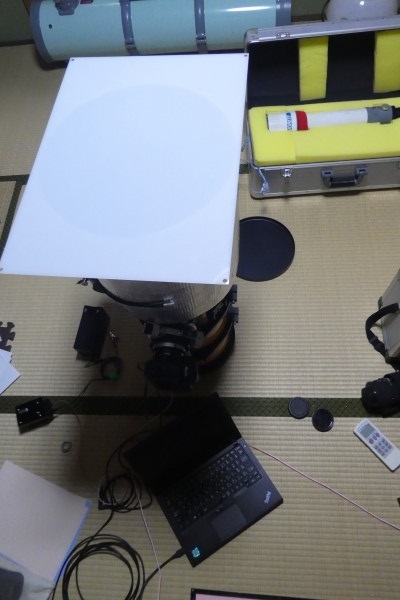

使用時は、まず乳白色のアクリル板を鏡筒に載せます。

次に色調整用の紙(コンビニのネットプリントで印刷したA3用紙(色はヒストグラムを見ながら合わせこんでいきます)を載せます。

(2022/9/26追記)

コンビニのプリントはレーザプリントです。レーザプリントで印刷した場合、インクの色ムラ(偏り)が大きく、この紙を通してみた明るさが大きく傾く結果となりましたので、インクジェットプリンタでの印刷をおススメします。

インクジェットプリンタであれば、問題になるレベルの明るさの偏りは出ていません。A4サイズであっても全面印刷し、2枚の印刷した紙をぴったりとくっつけて並べれば大丈夫です。

最後にEL板を発光面を下に向けておきます。

裏面は黒のアクリル板ですが、元々ついていた保護紙をはがさずに使うことにしました。

点灯するとこんな感じで、ニュートラルグレーの光源になります。

周囲の明るい緑部分は、印刷したOA紙よりはみ出した部分です。ここが鏡筒の開口内に入らないように使用すれば大丈夫です。

減光には、OA紙(右上)を、色調整には、インクジェットプリンタで全面印刷したOA紙(左上)を使っています。

色調整用の全面印刷は、RGBで色調整できるソフトなら何で書いても大丈夫です、私はパワーポイントで書いていますが、Windows標準のペイントでも出来ると思います。

製作したEL板の上に減光用OA紙(A3の白紙)を載せます。減光量を増やしたい時はOA紙の枚数を増やせば良いです。

紙を使うことで、光の拡散にもなります。

これはカラーカメラでのみ必要な作業で、モノクロカメラの場合は、行なっていません。

次に色調整用にインクジェットプリンタで全面印刷したOA紙(A4)を載せます。印刷面をEL板側にした方がやりやすい(印刷した色の調整にわりと素直に光の色が変化しやすいと感じています)ので、

私はそのようにしています。

初めての時やフィルタを変えた時は、試写して、印刷するRGBのバランスを微調整することを繰返して撮影時のデータにRGBのバランスを近づけていきます。

A4の紙であってもぴったりと並べて置くことで、フラット光としても問題ないレベルで使えます。

2枚の紙の並べ方はこんな感じです。

これがフラット撮影時の様子です。